Сосна или лиственница

Содержание:

- Декоративные сорта

- Ботаническое описание

- Полезные характеристики

- Интересные факты

- Популярные темы сообщений

- Применение в домашних условиях

- Виды и сорта

- Делаем подсвечник из шишек

- Что нужно знать о лиственнице перед посадкой

- Как размножается лиственница отводками

- Варианты приготовления полезного варенья из шишек

- Описание

- Болезни и вредители

Декоративные сорта

Для посадки в собственном саду лучше выбрать такой сорт лиственницы, который не займет много места, и при этом будет выглядеть оригинально и красиво. Этим требованиям вполне соответствуют такие сорта европейской лиственницы, как Репенс и Корник.

Репенс – невысокое, до полутора метров, стелющееся растение с побегами, распространяющимися по земле. Ширина ее кроны всего 60-80 см. Можно приобрести штамбовую форму, ветви которой растут вниз как у ивы и прочих плакучих деревьев. Высота этого деревца будет зависеть от высоты штамба, плюс 20-25 см за счет нарастающих побегов. Такое вот деревце, да еще увешанное красными шишками, озадачит своим видом и владельцев сада, и гостей:

Сорт Репенс выращивают в небольших садах и альпинариях, в открытом грунте, или в контейнере.

Корник имеет такую же высоту, но немного шире крону – до 120 см. Это дерево не «плачет», оно преисполнено оптимизма и тянет свои ветки к солнцу:

Ботаническое описание

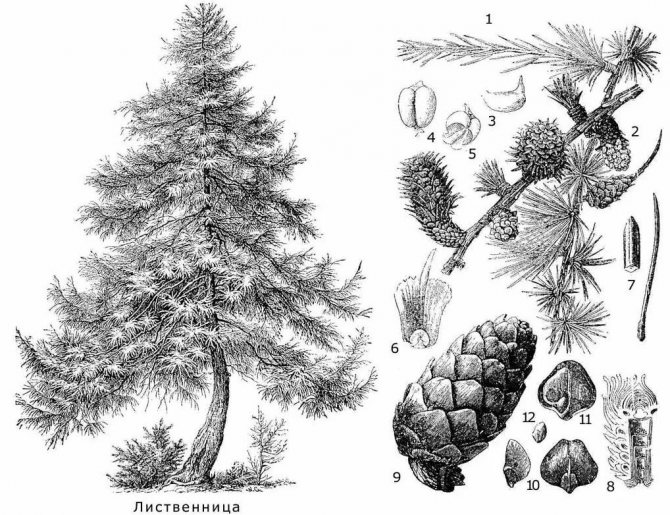

Морфологические особенности разных видов лиственницы близки между собой. Из всех древесных пород данный сорт хвойных наиболее светолюбив. Чаще всего его можно встретить на почвах, богатых известью. Корневая система очень мощная, развитая. Крона коническая, рыхлая. Семена начинают созревать через 3–5 лет. Цветение приходится на период конца апреля – начало мая.

Строение лиственницы: 1 — ветвь с хвоями, 2 — ветвь с мужскими и с женскими цветками, 3-5 — тычинки, 6 — чешуйка, шишки, 7 — хвои, 8 — разрез шишки, 9 — шишка, 10-11 — чешуйки шишки, 12 — семя

Хвойное или лиственное

Лиственница не принадлежит к вечнозелёным деревьям. Хвоя, мягкая на ощупь, ежегодно опадает, что является результатом приспособления к суровому климату с низкими температурами. Дерево принадлежит к семейству Сосновых, таким образом, оно является хвойной породой.

Советуем узнать о размножении лиственницы в домашних условиях и в природе.

Шишки

Шишка округлой яйцевидной формы, среднего размера. Молодые шишки имеют пурпурный цвет, по мере созревания они приобретают бурый оттенок. Под чешуями скрыты прицветники. Семена созревают к осени, размер будет зависеть от величины шишки. Широкие и длинные крылышки замедляют скорость падения и разносятся ветром на большие расстояния. Всхожесть семян едва превышает 50%.

Наилучшие природные показатели сибирской лиственницы:

| Длина (семя с крылышком) | 11–14 мм |

| Форма семени | Длинная, косая, обратнояйцевидная |

| Форма крылышка | Косое, языковидное. 4–6 мм в ширину |

Важно! Шишки подолгу не опадают, поэтому при сборе для семян следует учитывать, что на одной ветке могут быть 1

–3 летние плоды.

Хвоинки

Листва распускается под конец апреля (в начале мая). Хвоинки мягкие, лиственница их сбрасывает на зимний период.

Побеги узкие:

| Цвет | Ярко-светло-зелёный с сизым налётом (ярко-жёлто-зелёный, в зависимости от вида) |

| Пучки | 12 и более штук (некоторые виды 20–30) |

| Размеры | 13 мм длиной, 1 мм шириной |

Высота

Обладает быстротой роста, при хороших условиях может тянуться к солнцу, достигая 1 м в год. Диаметр ствола достигает до 1 м, а в длину — до 50 м.

Средняя высота:

| Возраст | Высота |

| 20 | 7,2 м |

| 60 | 19,5 м |

| 100 | 25,3 м |

| 140 | 29,2 м |

| 180 | 32,4 м |

| 220 | 34,7 м |

По мере продвижения на север или в горы меняется размер лиственницы: от мощных стволов, внешне по форме кроны напоминающих сосну, до мелких, с опущенной до земли кроной, как у ели. А на крайнем севере или в высокогорных областях, гиганты вырождаются в приземистый кустарник.

Сколько лет растёт

Свободно растущая лиственница плодоносит (даёт семена) в возрасте 12–15 лет, при сомкнутом древостое — 20–50 лет. Благодаря придаточным корням, которые образуются на стволе выше корневой шейки и питают дерево, может иметь возраст 300 и более лет.

К какой группе растений относится

Относится к группе Хвойных. Эта группа растений характеризуется тем, что развитие их семян происходит в шишках, а их листья — это хвоинки. Древесина хвойных относится к типу мягких пород.

Знаете ли вы? Зафиксированы отдельные экземпляры, достигающие возраста 800 лет.

Полезные характеристики

О пользе лиственничной коры свидетельствует богатый химический состав, представленный флавоноидами, катехинами, гликозидами.

Входят в структурную формулу дубильные вещества, органические кислоты, антоцианы. Имеются липиды, камедь. Лечебные свойства:

- мочегонные;

- отхаркивающие;

- антисептические;

- иммуномодулирующие;

- слабительные;

- обволакивающие.

Используют кору лиственницы с целью снижения боли при менструации. Лечат гнойники, кожные поражения, раны, царапины, кашель, геморрой, язвы. Помогает при кишечных расстройствах, болезнях ротовой полости.

Применяют для организации лечебных мероприятий при аденоме простаты, кист, сердечной недостаточности, грыже, простатита.

Кору лиственницы используют при головных болях, ряде гинекологических, почечных, печеночных воспалительных заболеваний.

Интересные факты

Наверняка многие не знали, что:

- Древесина лиственничных деревьев отличается уникальными свойствами. Высокое содержание смолы делает лиственницу настолько крепкой и устойчивой к гниению, что постройки и вещи созданные из древесины лиственницы сохраняются веками. При долгом нахождении в воде это дерево приобретает такую твердость, что невозможно вбить или вытащить гвоздь, не сломав его. При раскопках в Горном Алтае найдены изделия из лиственницы, возраст которых более 25 тыс. лет.

- Корневая древесина лиственницы намного крепче ствола. Изделия из корневища практически бессмертны, хотя и трудоемки в обработке. До сих пор в Загорском музее хранится ковш, изготовленный в 18 в. Он вмещает в себя 1,5 ведра жидкости.

- Сибиряки еще в давние времена знали о целебных свойствах этого дерева. И сегодня очень популярна ароматная и вкусная жвачка, изготовленная из его смолы, содержащая фитонциды и микроэлементы, предохраняющие ротовую полость от инфекций и различных заболеваний. Вполне при необходимости заменяет зубную пасту.

- Это дерево практически не имеет отходов после переработки. Один кубометр ее древесины позволяет получить до 700 л этилового спирта, 200 кг целлюлозы, 1,5 тыс. м искусственного шелка, и после из оставшихся отходов добываются канифоль, эфирное масло, краска, уксусная кислота и еще множество полезных веществ.

Популярные темы сообщений

- Афанасий Фет В 1820 году на небосклоне послепушкинской поэзии загорелась одна из самых ярких и талантливых звезд — Афанасий Фет. Это первый поэт, которого не убили, не изгнали ,не оклеветали. Вырос в семье отставного офицера Афанасия Неофитовича Шеншина.

- город Чебоксары «Жемчужиной Поволжья» называют один из самых красивых городов, расположенный на правом побережье Волги. Это Чебоксары – город старинных построек и высотных домов, многочисленных памятников и уютных скверов.

- Социализация личности Социализация, как термин, не имеет какого-либо конкретного и четкого определения в психологии. Все привыкли к общепринятому определению данного термина, как процесс некого формирования или становления личности,

Применение в домашних условиях

Применение лиственницы: смолу используют как сырьё для получения скипидара. В медицине такое применение лиственницы широко используется в качестве раздражающего и согревающего средства при ревматизме, миозитах, невралгиях, подагре, а также для ингаляций при катаре верхних дыхательных путей, бронхитах и воспалении лёгких.

Скипидарные компрессы с горячей грелкой накладывают на больные места при радикулите, ишиасе и зубной боли.

Фармацевтическая промышленность выпускает терпентинное масло (очищенный скипидар), скипидарную мазь.

Лигнин — вещество, позволяющее деревенеть стенкам клеток древесины, его наличие в стволах и ветках всех деревьев, можно сравнить с железобетонным каркасом зданий.

На основе лигнина в Германии в 1943 году был разработан энтеросорбент, который применялся против диареи различного происхождения. Его вводили с помощью клизмы. В 1971 году в Ленинграде создали «медицинский лигнин», 1 г которого мог поглотить и удерживать в своей структуре до 7 300 000 бактерий, включая сальмонеллы, холеру, жёлтый стафилококк и некоторые грибы.

Энтеросорбенты на основе лигнина связывают микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, токсины экзогенной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики, тяжёлые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы и выводятся через кишечник в неизмененном виде. Они компенсируют недостаток естественных пищевых волокон, положительно влияют на микрофлору толстого кишечника и на неспецифический иммунитет.

Однако, надо заметить, что в домашних условиях извлечение лигнина в количественном отношении очень низкое (до 1-2%), но это лучше, чем вообще ничего.

В народной медицине применение лиственницы в виде настоя используют также для нормализации менструального цикла, как противоцинготное средство, отравлении, зубных болях, ангине, как общеукрепляющее средство.

Против цинги также жуют молодую хвою.

Кору используют при простатите, грыжах.

Применение камеди лиственницы угнетает гноеродную среду, в том числе и золотистый стафилококк, способствует выведению излишков свободных радикалов, препятствует формированию новообразований, укрепляет стенки кровеносных сосудов, укрепляет иммунитет. Камедь лиственницы находит применение при пневмонии, бронхите, бронхиальной астме, изжоге, атеросклерозе.

Лечебные свойства живицы лиственницы используют для приготовления мазей и пластырей для наружного применения.

Виды и сорта

Существует около 20 различных видов лиственниц, среди которых также выделяются различные сорта. Межвидовым опылением обусловлено и появление гибридных форм (например, лиственница приморская). Рассмотрим самые распространенные разновидности.

Сибирская

Такую лиственницу часто называют обыкновенной. Встретить ее можно на Урале, в Сибири. Данный вид предпочитает хвойные леса с влажным воздухом, дерновые или подзолистые почвы. Часто появляется на пустошах. Деревья вырастают до 40 м. Кроны ажурные, сначала имеют форму пирамиды, затем округляются. У молодых экземпляров кора гладкая, бледно-коричневая. С возрастом она темнеет, приобретает пластинчатый вид. Листва светло-зеленая.

Европейская

Этот вид произрастает в Западной и Центральной Европе. Болота такая лиственница не любит. На других почвах растет хорошо. Особенно ей нравится суглинистый грунт с умеренной влажностью. Встречается в смешанных лесах.

Крона может иметь вид конуса, хотя бывает и неправильной формы. Хвоя умеренно зеленая, кора серовато-бурая. Растет данная разновидность довольно быстро. Максимальная высота – 50 м. Среди сортов можно выделить карликовую кустовидную лиственницу Келлермана, плакучую разновидность «Пендула», оригинальный «Репенс» со свисающими до земли ветвями, похожий на пугало «Литтл Богл», «Хорстманн Рекурвед» изогнутой формы.

Западная (Американская)

Как понятно из названия, данный вид произрастает в США и Канаде. Это самая высокая разновидность (может достигать 80 м). Кроны узкие, имеют форму пирамиды. Кора коричневая с серым оттенком. Хвоя светло-зеленая, опадает в октябре. Шишки имеют форму яйца и светло-коричневый цвет. Данный вид предпочитает смешанные леса, хорошо дренированные влажные почвы.

Японская

Встретить эту разновидность можно в Японии, а также на Сахалине, где есть плодородные почвы. Деревья вырастают до 30-35 м. Кроны широкие, ажурные, пирамидальные. Хвоя голубовато-зеленая. Иглы располагаются по спирали. Кора чешуйчатая, красновато-бурая. Декоративность дерева очень высока. Среди сортов самыми популярными являются «Стифф Випер», «Блю Рэбит», «Диана».

Даурская (Гмелина)

Такую разновидность можно увидеть на востоке Сибири. Максимальная высота – 30-35 м. На Крайнем Севере деревца совсем невысокие. Кроны имеют форму пирамиды. Если культура растет на открытом ветреном участке, может принимать неправильную, одностороннюю форму. Кора красноватая, толстая. Хвоя имеет насыщенный зеленый цвет. Шишки овальные. Вид очень неприхотлив. Легко переносит как низкие температуры, так и засуху.

Каяндера

Эта разновидность лиственницы распространена в районе Охотского моря. Некоторые признают данный вид вариацией предыдущего с незначительными различиями. Дерево не слишком крупное, в благоприятных условиях вырастает до 25 м. Кора коричневая, шишки имеют округлую форму.

Сукачева

Этот вид произрастает на северо-востоке России. Высота может доходить до 45 м. Хвоя растет пучками. Шишки постепенно сменяют цвет с розоватого до коричневого. Форма шаровидная. К почве данная разновидность нетребовательна. Встречается как в хвойных, так и в смешанных лесах.

Некоторые разновидности лиственницы получили названия по месту распространения (например, Ангарская, Архангельская), однако это неофициальная классификация. Как правило, такие деревья относятся к одной из признанных биологических групп.

Делаем подсвечник из шишек

За придания романтики и создания новогодней композиции за праздничным столом отвечает зажжённая свеча в красивом подсвечнике. Сияние праздничных огоньков не только придаст уют, но и разнообразит интерьер. Сделать данный аксессуар своими руками сможет даже ребенок. Главным материалом декора служат шишки, а остальные материалы подбираются в зависимости от наличия.

Для создания праздничной свечи понадобятся:

- шишки, желуди, каштаны;

- клей;

- круг из картона;

- краска аэрозольная.

Все элементы декорации разложите на подложке и окрасьте. Проводить окрашивание следует при открытых окнах или на улице. В центр круга из картона следует приклеить свечу и заготовленные декорации. Оригинально в композиции будет смотреться веточка хвойного дерева.

Еще одним вариантом созданием свечи может быть декорирование готовых подсвечников шишками, веточками. Необычные свечки получаются из стеклянных баночек. Для этого на дно баночки насыпьте сахар или искусственный снег. Верх декорируйте кружевом и прикрепите несколько шишек. Обработайте композицию аэрозолем со снегом.

Что нужно знать о лиственнице перед посадкой

Чтобы опыт с выращиванием лиственницы из семян был удачным, важно учитывать особенности растения и его агротехники:

- Лучшее место для посадки – хорошо освещенное, с богатой гумусом, глубоко дренированной почвой. С небольшим затенением может мириться только лиственница японская.

- Дерево не выносит высоко стоящих грунтовых вод, заболоченности, а также бедных песчаных земель. Хорошо откликается на известкование почвы, дополнительное внесение перегноя или компоста.

- При выращивании дикого вида, а не штамбовой культуры, предусмотрите достаточно места для развития корней и кроны.

- Лиственницы хорошо уживаются с большинством деревьев. Исключение – вязы и березы, соседство с ними не желательно из-за корневой конкуренции.

- Лиственничные саженцы чувствительны к пересадке. Даже при хорошей почве они приживаются трудно – несколько лет «сидят» почти без годового прироста. Зато после адаптации на 4-5 год достигают полутораметровой высоты и затем растут до 1-1.5 м в год.

- Верхушечные побеги саженцев настолько нежные, что удары падающих веток могут привести к искривлению. Исправить такой дефект достаточно сложно.

Для корневой системы особенно полезна связь с маслятами, моховиками, подосиновиками, белыми грибами. Поэтому выливайте под молодые деревца воду, оставшуюся от чистки этих грибов, и закапывайте рядом старые шляпки с созревшими спорами.

Как размножается лиственница отводками

Размножение лиственницы черенками происходит не всегда, так как срезы веток попросту могут не дать корней. Получение посадочного материала в этом случае сводится к нулю. Успешно поддаются размножению стелящиеся украинские сорта и карликовые разновидности, ветки которых расположены низко к земле. Такой способ укоренения посадочного материала называется «размножение отводками». Дикорастущие деревья именно так и размножаются. В домашних условиях результат такого размножения тоже получается неплохим.

Для этого можно взять ветку, растущую низко к земле, пригнуть ее к земле и прищепить изогнутой проволокой, чтобы она не выпрямилась обратно. На место проволоки необходимо насыпать земли. Приблизительно через сезон отводок сформирует свою корневую систему. По советам опытных садоводов в первую зиму отросток отделять от материнской ветки нельзя. Здоровый и окрепший отводок можно отделить в следующем посадочном сезоне и высадить его в землю.

Варианты приготовления полезного варенья из шишек

Способ № 1

Собранные сухие шишки лиственницы взвешивают. Затем весь урожай перекладывают в глубокую емкость и заливают водой так, чтобы она покрывала плоды на 3-4 сантиметра выше. В эту же миску добавляют поваренную соль из расчета 1 десертная ложка на 1 литр воды. Чтобы кристаллики быстрее растворились, а грязь отошла от шишек, массу хорошенько перемешивают. Залитые солевым раствором плоды выдерживают в прохладе в течение 2-3 часов. Грязную воду после этого сливают, а шишки хорошенько ополаскивают под проточной водой. При желании плоды можно разрезать на части, но в готовом блюде целые шишки будут смотреться гораздо симпатичнее.

Следующим этапом шишки лиственницы пересыпают сахарным песком в том же объеме, что и количество изначально взвешенных шишек. Массу хорошенько перемешивают и оставляют на сутки. За это время сахар частично разойдется, а плоды пустят сок.

В варочную емкость перекладывают засахаренные плоды лиственницы и добавляют 250 миллилитров чистой воды на 1 килограмм шишек. Варенье доводят до кипения, и на минимальной мощности конфорки томят 10 минут. После этой процедуры огонь выключают, а миску прикрывают сверху чистым полотенцем, и оставляют на 3-4 часа для естественного остывания. После этого варку продолжают, увеличивая при этом время до 2 часов. В итоге шишки должны хорошенько размякнуть.

Готовое варенье перекладывают в чистую стерильную тару и закручивают крышками.

Способ № 2

В этом рецепте предварительная подготовка плодов такая же. То есть шишки изначально взвешивают, а затем вымачивают некоторое время в солевом растворе.

Далее процедура варки варенья немного меняется. Сначала варят сироп из воды и сахара, исходя из пропорции 1:1.

Сироп проваривают до полного растворения кристаллов в течение 10 минут. По истечении этого времени в кипящую сладкую жидкость закладывают промытые шишки.

Варят варенье интервальным способом в четыре подхода. То есть изначально массу кипятят 15 минут, а затем дают ей отдохнуть в течение 5 – 6 часов. Кипячение повторяют 4 раза. Готовое горячее варенье раскладывают по баночкам и закупоривают.

Способ № 3 — готовим «лиственничный мед» из шишек

Этот вариант позволяет приготовить однородное варенье, без плодов, больше похожее на мед.

Подготовленные чистые шишки перекладывают в миску с холодной водой. Жидкость должна полностью покрывать плоды. Кастрюлю прикрывают крышкой, и отправляют на огонь. После закипания жидкости, температуру нагрева конфорки регулируют так, чтобы масса под крышкой слегка бурлила. Время варки может занять от 1,5 до 2 часов. Критерий готовности – шишка, хорошо протыкаемая вилкой.

Готовый отвар процеживают. Исходное сырье просто выбрасывают или используют для лечения больного горла, пережевывая мягкие плоды.

Для дальнейшей варки варенья, количество отвара замеряют мерным стаканом. На каждый литр жидкости берут 1 килограмм сахара. Продукты смешивают и кипятят на среднем огне в течение четверти часа до загустения сиропа. Необходимо помнить, что после остывания масса станет немного гуще. Когда варенье достигнет нужной консистенции, в готовое блюдо, на каждый литр изначально добавленной воды, добавляют 1 столовую ложку сока лимона или ½ чайной ложки, растворенной в воде, лимонной кислоты.

Способ № 4 — варенье из шишек с хвоей

Если с шишками лиственницы была собрана и хвоя этого дерева, то рецепт варенья из двух полезных ингредиентов будет как раз кстати.

Расчет продуктов будет вестись от количества собранных шишек. На каждый килограмм шишек понадобится 200 грамм хвои, 1 литр чистой воды и 1 килограмм сахарного песка.

Шишки вымачивают в воде с солью и промывают. Хвою просто ополаскивают под проточной водой.

В заранее приготовленный горячий сахарный сироп закладывают сначала шишки. Их варят 50 минут на минимальном огне. Затем в варенье добавляют нежную хвою. Варку продолжают еще в течение 30 минут. Если в процессе варки варенье слишком быстро густеет, то консистенцию регулируют горячей кипяченой водой.

Кроме лиственницы, для варки варенья можно использовать шишки и других деревьев. Отличными вкусовыми качествами обладает сосновое шишечное варенье. Предлагаем вам ознакомиться с видеорецептом его приготовления

Описание

Лиственница – это род, объединяющий несколько отдельных видов деревьев. Относится он к семейству сосновых. Характерным отличием его от других хвойных культур является потеря листвы с приходом зимы. Благодаря этому отдельные разновидности могут спокойно выдерживать критические низкие температуры (до -70°С).

Деревья данного рода обычно крупные, с прямым стволом. В естественных условиях культура может вырастать до 40-45 м. Хотя есть и более низкие экземпляры, включая карликовые виды. Растет дерево довольно быстро. До 20 лет ежегодно прибавляется по 70-100 см.

Диаметр ствола может достигать 1-1,5 м. Корень мощный. Глубина проникновения корневой системы в грунт зависит от типа последнего. Кора бурая или темно-серая.

Внешний вид кроны зависит от разновидности и места произрастания дерева. Ветви могут располагаться близко друг к другу или не очень. Есть экземпляры с цилиндрической и пирамидальной кроной. Есть плакучие разновидности.

Мягкие иголки деревьев напоминают листья, свернутые в трубочки. Вероятно, с этим и связано название культуры. Цвет иголок зеленый, варьируется от светлых до насыщенных оттенков. Длина каждой иглы может достигать от 2 до 4 см. На ветках они располагаются либо пучками, либо по спирали.

Каждое растение такого рода имеет признаки обоих полов. Каждый год в мае лиственница «цветет». Женские шишки имеют небольшую длину. Цвет ярко-розовый или бурый. Длина – около 3 см. Чешуйки крупные, закругленные. Мужские шишки имеют меньший размер (около 1,5 см). Форма яйцевидная, цвет желтоватый. Семена здесь мелкие, крылатые. Созревание происходит в октябре.

Первое плодоношение лиственницы случается в 15-16-летнем возрасте. Летом созревшие шишки с раскрытыми чешуйками напоминают цветение роз, что повышает декоративные качества культуры. В сентябре хвоя многих разновидностей желтеет и опадает. У некоторых листва сохраняется до наступления зимы. Шишки остаются на ветках до следующей весны.

В связи с тем, что выглядят деревья очень привлекательно, их широко используют в ландшафтном дизайне и просто для озеленения территорий. К составу почвы культура нетребовательна. Она может расти на любых участках, включая каменистые и болотистые. А вот от недостатка солнца деревья погибают. Поэтому высаживать их лучше на хорошо освещаемой территории.

Палящие лучи толстой коре деревьев не страшны. Они даже переносят лесные пожары. Средний срок жизни таких деревьев составляет примерно 500 лет.

Болезни и вредители

Для лиственницы опасны болезни, вызываемые грибками. К самым распространенным относят:

- ржавчина (Melampsoridium betulinum) поражает хвою, приводя к пожелтению и опаданию;

- мериз (Merialaricis) вызывает появление бурых пятен на кончиках иголок, затем хвоя приобретает красно-бурый оттенок, скручивается и отмирает;

- пожелтение и побурение хвои, вызываемое грибками Hypodermella laricis и Mycosphaerella laricina. Патоген покрывает хвою мелкими желтыми и коричневыми подушечками, приводя к массовому опадению;

- корневая гниль вызывает ослабление и усыхание деревьев.

Из насекомых угрозу несут пилильщики, листовертки, шелкопряды, чехликовая моль, хермесы, короеды, муравьи-древоточцы и около 300 других вредителей. Кроме того, для дерева губительны лишайники и трутовые грибы.

Для предотвращения грибных инфекций лиственницу обрабатывают бордоской жидкостью и фунгицидами. Борьба с насекомыми заключается в опрыскивании инсектицидами.

Для профилактики важно следить за состоянием дерева, проводить обработку поврежденной коры, удалять засохшие ветки, рыхлить и мульчировать