Деперсонализация

Содержание:

- Особенности течения заболевания

- Лечение

- Факторы, которые провоцируют «размытие личности»

- Синдром дереализации и деперсонализации: из-за чего появляется

- Исход деперсонализации

- Лечение деперсонализации

- Что такое дереализация

- Дифференциальная диагностика

- Симптомы и признаки

- Аллопсихическая деперсонализация

- Альтернативный способ

- Диагностика

- Практикуемые методы лечения

- Симптомы деперсонализации личности

Особенности течения заболевания

Характер и длительность протекания деперсонализационного расстройства зависит, в первую очередь, от причины его возникновения, а также от генетической предрасположенности к этому заболеванию.

Длительность расстройства

Длительность состояния деперсонализации может составлять от нескольких минут до нескольких лет. Интересно, что почти всегда, особенно на начальных стадиях, может происходить спонтанное внезапное временное исчезновение всего деперсонализационно-дереализационного симптомокомплекса. Этот так называемый «выход» или «светлое пятно» продолжается несколько часов и заканчивается возвращением симптоматики.

Резистентность к лечению

Основная статья: Резистентность (психиатрия)

Если рассматривать это расстройство как защитный механизм, то становится понятно, почему течению заболевания сопутствует частичная либо абсолютная резистентность к лечению психофармакологическими препаратами (транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики), значительно повышается общий иммунитет к инфекционным заболеваниям (например, у больных снижается частота возникновения простуды). Резистентность можно несколько снизить при помощи проведения серии процедур плазмафереза, при котором из крови частично извлекаются антитела к чужеродным химическим и белковым частицам. К применяемым препаратам (особенно к бензодиазепиновым транквилизаторам) довольно быстро возникает толерантность, что не позволяет проводить лечение небольшими дозами психофармакологических средств. Резистентность бывает настолько сильной, что даже при высокой концентрации препарата в крови пациент не ощущает никакого действия, в то время как для здоровых людей такие концентрации могут быть летальными.

Деперсонализация как негативная симптоматика

Если синдром деперсонализации-дереализации возникает в рамках депрессивного либо шизотипического расстройства, то этот синдром относят к так называемой «негативной симптоматике». В то время, как «продуктивная (позитивная) симптоматика» (например, при депрессии это тоска, тревога или астения, а при шизотипическом расстройстве или шизофрении это галлюцинации, бред) является предиктором терапевтического успеха, при традиционном лечении этих заболеваний, то при «негативной симптоматике» заболевание проявляет резистентность (сопротивляемость) к обычному лечению. В таких случаях для лечения применяют так называемые «антинегативные препараты» или препараты с антинегативным компонентом действия. Наиболее эффективными антинегативными нейролептиками являются амисульприд (Солиан) и кветиапин (Сероквель). Из антидепрессантов это, например, высокоселективный СИОЗС эсциталопрам (Ципралекс), и некоторые другие.

Деперсонализация как побочный эффект

Применение некоторых психотропных лекарственных препаратов может вызывать деперсонализацию как побочный эффект. Так, ятрогенная деперсонализация может возникнуть вследствие неправильного диагностирования и неверного лечения тревожных и депрессивных расстройств, первоначально протекавших без деперсонализации (если ошибочно назначаются нейролептики, которые вызывают притупление эмоций за счёт снижения дофаминергического обмена и способны вызвать тревогу и акатизию, на фоне которых может возникнуть деперсонализация, или антидепрессанты группы СИОЗС, также способные сглаживать эмоции и вызвать акатизию за счёт косвенного снижения дофаминергической нейропередачи).

Деперсонализация также возможна при недостаточно активном противотревожном лечении пациентов с изначально высоким уровнем тревоги, при неверной оценке тяжести депрессии и неназначении мощных антидепрессантов, при обострении тревоги или депрессии в начале терапии антидепрессантами и развитии деперсонализации на фоне этого обострения.

Скорость ремиссии

При адекватном лечении заболевания, в том числе большими дозами препаратов, ремиссия может происходить в течение нескольких месяцев. Но довольно часто заболевание исчезает внезапно (в течение нескольких минут). Сопутствующая резистентность исчезает так же быстро. По методике лечения, разработанной профессором Ю. В. Нуллером, необходим тщательный контроль над состоянием пациента, так как при внезапном исчезновении резистентности очередная порция принимаемых пациентом терапевтических доз препаратов (соответствующих уровню резистентности) может вызвать тяжёлое отравление.

Лечение

Лечение должно быть комплексным, включая психофармакологию. Врач назначает препараты из ряда психотропных веществ, в зависимости от течения, особенностей синдрома и типа деперсонализации. На первом этапе развития деперсонализации для лечения выбирают:

- транквилизаторы (элениум или седуксен)

- слабые нейролептики (терален или меллерил)

- антидепрессанты с широким спектром действия, например, амитриптилин

Что касается более сильных нейролептиков, врач может прописать этаперазин в суточной дозировке от 10 до 20 мг. Если у пациента нашли церебрально-органические заболевания, которые сочетаются с деперсонализационным синдромом, актуально также применение аминалона, рассасывающие средства, общеукрепляющее лечение.

На втором этапе развития деперсонализации у большинства больных находят шизофрению. Врачи в большинстве случаев назначают сочетание антидепрессантов и препаратов из ряда нейролептиков. Актуальные антидепрессанты:

- мелипрамин

- амитриптилин

Нейролептики для терапии второго этапа:

- терален

- меллерил

- этаперазин

При резидуальном состоянии больного назначают пиразидол в суточной дозировке от 25 до 50 мг и сиднокарб (10–30 мг), а также аминалон, стимулирующие нейролептики и сочетание биостимуляторов с транквилизаторами типа-триоксазина.

При третьем виде (на третьем этапе) деперсонализации назначают:

- мелипрамин

- амитриптилин

- соли лития (для профилактики)

Какой бы ни был обнаружен тип (этап) рассматриваемого синдрома, крайне осторожным нужно быть с лечением высокоинтенсивными нейролептиками, потому что психическое состояние человека при их приеме может стать хуже, а также высок риск побочных явлений.

Вторая составляющая терапии — психотерапия. Врач пытается донести до больных мысль, что страх и мучение, которые они ощущают вследствие якобы отчужденности своего Я, являются вполне понятными и встречающимися среди людей. Больной должен перестать мистифицировать свое состояние. Также одной из задач врача является уменьшение чувства страха больного за свое психическое состояния.

Врач должен дать понять больному, что рефлексию можно уменьшить самостоятельно, переключая внимание на окружающее. Так психотерапию связывают с иными методиками, например, аутогенной тренировкой или гипнозом

Гипноз и аутогенная тренировка — методы, которые актуальны на первом этапе развития деперсонализационного синдрома. На других этапах они помогают мало кому и крайне редко. Классические авторитарные формулы внушения дают эффект редко. В основном гипноз нужно сочетать с разъяснительной терапией. Техника совершенно другая. Актуально мотивированное, а не авторитарное внушение, которое проводится, когда больной погружен в сонливое состояние.

Гипнотерапевт во время сеанса внушает больному, что при появлении беспокойства они могут самостоятельно переключать внимание на окружающее, чтобы ощущение отчуждения стало меньше. Система аутогенных тренировок — еще один метод, который применяется при деперсонализации

Применяется зачастую 1-я стадия аутогенной тренировки. Когда достигли релаксации и применили стандартные формулы, начинают применять формулы, аналогичные мотивированному внушению

Система аутогенных тренировок — еще один метод, который применяется при деперсонализации. Применяется зачастую 1-я стадия аутогенной тренировки. Когда достигли релаксации и применили стандартные формулы, начинают применять формулы, аналогичные мотивированному внушению.

Врач должен при разработке схемы лечения выбрать между аутогенной тренировкой и гипнозом, исходя из личностных черт пациента. Если у человека есть истерические черты характера, то лучше применять гипноз. Но в основном названные 2 метода сочетают.

Социальная реабилитация

Данный метод лечения актуален при нарушениях социальной адаптации у больных с деперсонализацией. Такое бывает в основном у пациентов на втором этапе развития синдрома. Применяют специальный опросник, чтобы анализировать социальную активность человека и его личностные особенности:

- режим дня

- самооценку

- ценности ориентации

- увлечения и интересы

- трудовую деятельность

- уровень общего развития и т. д.

Факторы, которые провоцируют «размытие личности»

Деперсонализация может свидетельствовать о наличии у пациента таких психических расстройств как шизофрения, шизотипическое расстройство, биполярное расстройство, паническое расстройство, депрессия.

В случае если в анамнезе пациента нет психических расстройств, то можно говорить о том, что практически всегда деперсонализация является защитной реакцией психики человека на стрессы, эмоциональные потрясения. Среди причин возникновения синдрома также называют:

- Биохимические и неврологические нарушения. К развитию расстройства приводит наличие оксидативного стресса, модификации белков рецепторов, нарушений в выработке кортизола, нарушений во взаимодействии нейротрансмиттеров, в опиатной системе, пониженная функция гамма-аминомаслянной кислоты. Исследования показали, что при приступах синдрома наблюдается активность в различных частях мозга, которая отсутствует у здоровых людей.

- Соматические, психические и неврологические заболевания. К развитию синдрома могут приводить маниакально-депрессивные состояния, тревожные, фобические расстройства, психосенсорные нарушения, шизофренические расстройства, психотические формы аффективных расстройств, органические заболевания нервной системы, врожденные дефекты нервной системы, эндокринные патологии, новообразования в головном мозге, эпилепсия.

- Наркотические средства и зависимости. Применение Кетамина, Декстрометорфана, Фенклидина (блокаторы NMDA рецепторов) может приводить к развитию деперсонализации. К этому также приводят токсикомания, алкоголизм, курение марихуаны.

- Травмы. Синдром может развиваться вследствие черепно-мозговых травм, внутримозговых кровоизлияний.

- Внутренние конфликты. Ситуация, когда человек, не имеет морального стержня, определенных жизненных целей, цельного мировоззрения, внутренний конфликт между разными сторонами личности может приводить к возникновению синдрома.

- Стрессовые и психотравмирующие ситуации. Во время стресса вырабатывается большое количество эндорфинов, нарушаются механизмы обратной связи (нужной для нейрохимического гомеостаза), и как результат может блокироваться центр удовольствий и лимбическая система. Вследствие этого лимбическая система, отвечающая за эмоции, утрачивает способность реагировать на постоянную и хаотичную стимуляцию, и перестает отвечать. Это приводит к развитию синдрома. Интенсивность стресса и глубина психической травмы не имеют значения, важным является то, как индивид воспринимает данное событие. Это могут быть как внезапные, так и длительные события.

В психиатрии и неврологии деперсонализацию классифицируют на аутопсихическую с нарушением восприятия собственной личности, внешнюю с нарушением восприятия действительности, а также на соматопсихическую с нарушением восприятия своего тела и его органов.

По типу развития и причине деперсонализацию личности делят на следующие виды:

- легкое нарушение самосознания с замедленным или неполным восприятием своей личности и поступков;

- потеря индивидуальной специфичности и социальная замкнутость, сопровождающаяся отсутствием личного мировоззрения (мыслей, взглядов и т.д.) и безликостью;

- анестетическая депрессия с эмоциональной притупленностью или полной бесчувственностью.

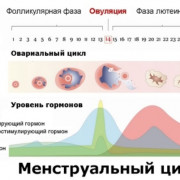

Синдром дереализации и деперсонализации: из-за чего появляется

Что же такое синдром дереализации и деперсонализации и почему он появляется? Ответ прост: высокий уровень тревоги. При неврозе и тревожно-депрессивном расстройстве нервная система человека истощена и очень остро реагирует на всё вокруг, везде выискивая опасность. В большинстве случаев дереализация и деперсонализация проявляются в шумных и многолюдных местах или в моменты эмоционального перенапряжения. В таких ситуациях мозг просто не в состоянии сканировать всё вокруг и включает такую защитную реакцию. Да, она крайне неприятна и кажется жуткой и опасной, но на деле это всего лишь защита, которую включает наш растревоженный мозг.

Как правило, проявляется дереализация только эпизодически, в моменты, когда мозгу особенно тяжело, а тревога активизировалась

На самом деле, такие ситуации знакомы каждому, просто не все обращают внимание и концентрируются на этом состоянии. Например, в драке или бегстве от кого-то практически всегда включается дереализация: лечение здесь не требуется, как легко заметить

Просто в здоровом эмоциональном состоянии вы не акцентируете на этом внимание, принимая естественные реакции организма как должное.

К тому же, при тревожном расстройстве зачастую сбивается алгоритм работы вегетативной нервной системы. В этом состоянии организм не способен корректно определять истинный уровень опасности, соответственно, начинает излишне бурно реагировать на любые мелочи. Таким образом, поводами для появления дереализации и деперсонализации могут стать как относительно объективные внешние факторы, так и просто тревожные пугающие мысли.

Исход деперсонализации

После снятия состояния деперсонализации возвращаются причины, по которым она началась:

- В тех случаях, когда деперсонализация возникла вследствие интенсивного психогенного стресса (острых и тяжелых психотравмирующих ситуаций), после её редукции больные возвращались в то состояние, которое характеризовало их до заболевания. У некоторых несколько усиливались присущие им тревожность, впечатлительность, ранимость.

- У больных шизофренией после исчезновения длительно протекавшей деперсонализации (многие месяцы) начинали отчётливо проявляться и нарастать признаки эмоционально-волевого дефекта, нарушения мышления в виде резонёрства, иногда появлялись идеи отношения.

- У части больных параноидной шизофренией с относительно непродолжительной деперсонализацией после её исчезновения не наблюдалось психотической симптоматики, однако через 1,5−2 месяца возникли острые параноидные приступы.

- У больных с острым шизоаффективным расстройством деперсонализация возникала на высоте аффективно-бредового или онейроидного приступов. Попытка купировать деперсонализацию бензодиазепинами или налоксоном приводила к возобновлению аффективно-бредовой или онейроидной симптоматики. Клозапин (азалептин, лепонекс) не только приводил к исчезновению деперсонализации, но и купировал острую психотическую симптоматику, поэтому он является наиболее эффективным препаратом для лечения этих состояний.

- У больных рекуррентным депрессивным расстройством с психической анестезией после исчезновения деперсонализации либо наступала интермиссия, либо неглубокая депрессия, которая легко поддавалась терапии антидепрессантами, хотя до редукции деперсонализации эти больные были резистентны к терапевтическому действию различных антидепрессантов.

- У больных биполярным аффективным расстройством после редукции деперсонализации часто наступало лёгкое или умеренное маниакальное состояние, либо интермиссия, или же неглубокая депрессия.

- У больных с органическими психическими расстройствами после исчезновения деперсонализации возобновлялись вегето-сосудистые пароксизмы, ипохондрические жалобы, эмоциональная неустойчивость.

Лечение деперсонализации

Лечение деперсоналиции, в какой бы форме она не была, начинается с рационального объяснения больному, что его состояние не является непонятным и безысходным. Психиатр приводит примеры здоровых людей, у которых время от времени возникают такие же ощущения, как и у пациента

Основная его цель – переключить внимание человека на окружающий мир и снизить уровень отчуждения от этого мира и от самого себя

Кроме того, специалист старается внушить больному мысль, что с расстройством можно бороться. Этому помогают аутогенные тренировки и гипноз. При легкой форме деперсонализации такие приемы вместе с программой социальной реабилитации обычно успешно работают, улучшая психологическое состояние человека. В качестве дополнительной терапии ему назначают легкие стимуляторы – Фенамин, Кофеин и пр. Иногда бывает целесообразным прием слабых нейролептиков.

При тяжелой форме лечение деперсонализации нередко является более сложным. Пациенты могут пассивно или даже негативно воспринимать разговоры с психиатром, проявляя повышенную тревожность. В такой ситуации требуется сильнодействующая комплексная медикаментозная терапия. Пациентам назначаются транквилизаторы, нейролептики и антидепрессанты (Феназепам, Амитриптилин, Сонапакс, Клопирамин, Кветиапин и др.) совместно с витамином С.

В Европе для лечения деперсонализации применяются большие дозы ноотропов с антиоксидантным эффектом – Цитофламина, Кавинтона и т.д.

Если у пациента обнаружены нарушения работы опиоидной функции головного мозга, в комплексную терапию включают такие средства как Налоксон и Налтрексон.

Что такое дереализация

Название образовано от латинских слов: приставки de, которая обозначает отсутствие чего-либо и слова realis, что означает «действительный, вещественный». Дереализация – ощущение нереальности происходящего. Когда человек находится в таком состоянии, ему кажется, что события происходят не с ним. Он видит их как отдаленные, или будто со стороны, события теряют яркость. Привычная обстановка кажется нереальной, незнакомой, видоизмененной (размытой, замедленной). Причем сам человек не может сказать, что именно изменилось, как именно изменилось.

Альтернативное название – аллопсихическая деперсонализация. Дереализация – это невротическое расстройство восприятия. Чем запущеннее расстройство, тем заметнее и острее проявляются симптомы. На поздней стадии человек совсем перестает воспринимать реальность, он сомневается в собственном существовании, не может вспомнить обстановку у себя дома.

Важно не путать с сумасшествием. При дереализации человек не создает новую реальность

Он понимает, что с ним происходит что-то не то, что он не может совместить со своим Я то, что видит. Индивид пытается понять причину своего состояния, найти выход.

Дереализация и деперсонализация

В МКБ-10 эти феномены объединяют в одну категорию. Их проявления действительно похожи, синдромы действительно часто сочетаются, однако они встречаются и по отдельности. Деперсонализация – это изменение или потеря человеком своего Я. Как и при дереализации, индивид перестает адекватно воспринимать происходящее, ему кажется, что он смотрит фильм про себя. Разница в том, что в этом случае искажается не только восприятие реальности, но и самовосприятие.

Проявления деперсонализации:

- безэмоциональность (человек не чувствует никаких эмоций);

- забывание ведущих черт личности;

- искажение реальности (меняются резкость, яркость, насыщенность и трансформируются свойства предметов);

- иногда возникает частичная амнезия;

- нет настроения (сам фон отсутствует как таковой, человеку «никак»).

Человек не понимает, кто он и где он. Он не только не чувствует себя участником событий, он совсем не понимает, что происходит и при чем тут он. И даже взгляд в зеркало в этом случае не помогает. Человек не признает себя. Он не знает, как он должен себя вести, как он обычно поступает, что чувствует и как реагирует.

Дереализация при ВСД

Вегето-сосудистая дистония истощает нервную систему. ВСД проявляется следующими симптомами:

- хроническая усталость;

- слабость и боль в ногах;

- тошнота, не связанная с приемом пищи;

- перепады давления;

- одышка;

- ощущение ватных ног;

- зависимость от погодных условий;

- депрессивные наклонности;

- проблемы с координацией;

- повышенная возбудимость;

- головная боль;

- головокружения;

- повышение температуры.

Дереализация – симптом ВСД. Синдром возникает из-за общего негативного состояния психики. Это сигнал о том, что человеку нужно отдохнуть. Дереализация при ВСД не относится к психическим расстройствам. Если с вами случилось подобное, то не нужно паниковать, считать себя неполноценным, больным, сумасшедшим человеком.

Дифференциальная диагностика

Надежным методом разграничения деперсонализации, депрессии и тревоги является диазепамовый тест, разработанный профессором Ю. Л. Нуллером. Он заключается в струйном внутривенном введении раствора диазепама. Обычная доза составляет 30 мг препарата, у пожилых и ослабленных больных иногда вводят 20 мг, при массивной деперсонализации дозу можно увеличить до 40 мг. Выделяют три типа реакций на введение диазепама:

- Депрессивный: депрессивная симптоматика существенно не меняется, больной быстро засыпает или наступает выраженная сонливость.

- Тревожный: быстро, часто «на игле», исчезает вся аффективная симптоматика (тревога, депрессия). Иногда наступает легкая эйфория.

- Деперсонализационный (отставленный): В отличие от других вариантов, положительная реакция на тест наступает через 20—30 мин. и выражается в исчезновении или частичной редукции деперсонализации: «все стало ярче, яснее», «появились какие-то чувства».

Ю. Л. Нуллер отмечал, что пациентам с деперсонализацией нередко ставится ошибочно диагноз шизофрении или шизотипического расстройства. К этому может приводить наблюдающаяся у больных с деперсонализацией во многих случаях вычурность и необычность деперсонализационных ощущений в сочетании с эмоциональной холодностью, отчуждением от близких родственников, стремлением донести до врача испытываемые пациентом необычные переживания и ощущения и неспособностью отыскать подходящие для этого слова в своём словарном запасе (что может быть ошибочно истолковано как резонёрство и вычурность речи).

Симптомы и признаки

Среди наиболее распространенных и очевидных симптомов, встречаются следующие:

-

Отчуждение от собственного тела. Самый распространенный признак. Человек ощущает беспомощность, словно не может контролировать, двигать окружающие предметы. Поскольку его тело ему не принадлежит. В ряде случаев человек может утратить связь с основными органами чувств, за исключением зрения: обоняние, осязание, вкус.

Иногда в ходе синдрома люди могут нанести вред телу, пытаясь «вернуться в него» — они стараются возбудить кожные осязательные рецепторы – тыкая, укалывая, чеша себя.

- Незнакомец в зеркале. Когда человек с деперсонализацией подходит к зеркалу – он попросту не узнает отражающегося в ней. В дальнейшем, поскольку это чувство отрешенности от себя же пугает, человек старается удалиться от зеркал и прочих отражающих поверхностей.

-

Дереализация. Вместе с описываемым синдромом, встречается и дереализация. В ходе последней, личность чувствуете себя изолированным от мира. Словно она попала в него совсем недавно и ничего в нем не знает, ничего не помнит об окружающих предметах. Здания, дороги, деревья – все кажется некой декорацией. Наиболее точное описание ощущения: будто человек приходит в помещение, где уже стопроцентно бывал, но ему чудится, что он оказывается там впервые.

Сюда же плюсуются изменения в восприятии самого пространства: цвета становятся серыми, тусклыми; картинка словно замыливается; происходят нарушения в пространственно-ориентированном восприятии – все вокруг кажется двухмерным, плоским.

- Безэмоциональность. Первое – это ощущение себя неким ботом, марионеткой. Обязательный симптом деперсонализации – чувство, что наблюдаешь за своим телом со стороны. В ряде случаев человек не узнает собственные качества и физиологические особенности: голос, манеры, жесты. У многих наблюдается ослабление или тотальная потеря эмоциональной привязанности к родственникам, любимым, близким людям.

- Проблема с воспоминаниями. Новые события и данные могут легко оставаться в памяти, но что касается далекого прошлого, связанного с близкими людьми – человек ощущает все ту же отстраненность. Поскольку эмоциональная сфера оказывается заблокирована – возникают трудности с запоминанием не только важных, но и мелких событий – ибо наша память избирательна и фиксирует, в основном, обстоятельства сопряженные с яркими эмоциональными всплесками. В конечном итоге это может негативно отразиться на страдающем синдромом – отношения с близкими, которых он слабо помнит, к которым не испытывает привязанности и с которыми у него почти нет целостных воспоминаний – могут пошатнуться.

Аллопсихическая деперсонализация

Данный вид еще называют дереализацией или нарушением восприятия окружающей реальности. Состояние возникает внезапно и проявляется восприятием окружающего мира в одной плоскости, видение его, как на картинке или фотографии, часто черно-белой или мутной. Теряется острота цветовых, звуковых ощущений. Окружающая обстановка кажется «плоской», «мёртвой», или воспринимается притупленно, как бы через стекло, в голове – отсутствие мыслей, в душе – эмоций. Вообще, больному трудно уловить, в каком он находится настроении, потому что его нет – ни плохого, ни хорошего.

Могут появиться проблемы с памятью, больной часто не помнит недавно происшедших событий – куда он ходил, с кем встречался, что ел, и ел ли вообще. Случаются пароксизмы, когда больной ощущает, что он все происходящее уже видел или испытывал (дежа вю), или никогда не видел (жеме вю).

Настоящее время для таких больных течет обычно медленно, некоторые жалуются на ощущение, что оно вообще остановилось. Зато прошлое воспринимается как один короткий миг, поскольку эмоциональная окраска прошедших событий стерта из памяти.

Могут появиться затруднения при необходимости мыслить абстрактно, нарушаются ассоциативные связи. Расстройство восприятия внешней реальности часто сопровождается ощущений изменений качественных характеристик собственной личности и/или собственного тела. На передний план выходит переживание отстраненности «Я» больного от окружающей действительности, реальный мир кажется затянутым полупрозрачной пленкой, покрытым дымкой, отделенным или декоративным. Больные жалуются, что окружающая реальность «не доходит» до них.

Подобные больные часто обращаются к офтальмологам с жалобами на зрительные расстройства, обычно у них никакого специфического заболевания органов зрения не диагностируется.

При более углубленном и тщательном интервью врач может установить, что больной жалуется не на ухудшение непосредственно зрения. Его беспокоит нечеткость окружающей обстановки, ее неузнаваемость, безжизненность. Пациенты жалуются на необычные и неприятные ощущения в глазах, голове, переносице.

При аллопсихической деперсонализации больные нередко плохо ориентируются на местности, иногда даже в знакомой и привычной обстановке, не узнают на улице при встрече хороших знакомых, плохо определяют расстояние, время, цвет и форму предметов. Причем, часто могут рассуждать примерно так: я знаю, что предмет синего (красного, желтого) цвета, но вижу его серым.

Приступы deja vu либо jamais vu характерны для органической церебральной патологии, также такие пароксизмы возникают периодически у эпилептиков. Это же касается «никогда не слышанного»» и «уже слышанного.

Развернутые нарушения с преобладанием симптомов дереализации развиваются в основном у молодых людей или пациентов среднего возраста. У пожилых пациентов аллопсихическая деперсонализация практически не наблюдается.

[]

Альтернативный способ

«Обрежь корни – и дерево умрёт». Этот принцип работает и с психикой: надо разобраться с причинами проблемы, тогда её симптомы легко уйдут. Различные недуги, вредные привычки и прочее – результат психологических травм. Поскольку психическое и физическое здоровье взаимосвязаны, работать с ними следует параллельно. Взяв за основу эти правила, система Турбо-Суслик позволяет достичь желаемых результатов. Достаточно практиковать час-полтора в день, и положительные сдвиги будут уже с первого месяца. Изменить свою жизнь к лучшему можно! – надо только знать как :). Узнать больше – щёлкнуть по кнопке ниже.

Диагностика

Диагностика патологии включает сбор жалоб больного, беседу с его родственниками и проведение специального тестирования.

Во время общения врач наблюдает за пациентом: его движениями, мимикой, жестами, эмоциями, манерой говорить и способностью мыслить

У больных с деперсонализацией обычно сохраняется критичность мышления и ясность сознания.

Клиническая картина синдрома позволяет психиатрам заподозрить недуг, поставить предварительный диагноз и исключить иные психические расстройства.

При изучении анамнестических данных необходимо обратить внимание на перенесенные травмы и имеющиеся болезни ЦНС.

Психометрические диагностические методики предназначены для оценки психического состояния пациента. Обычно применяют стандартные шкалы, разработанные в научно-исследовательских институтах, а также опросники, которые заполняет врач и самоопросники, которые заполняет больной по собственных ощущениям

Психометрия дает врачу более подробные сведения об имеющейся патологии и эффективности проводимого лечения.

Выявить изменения структуры и работоспособности головного мозга можно с помощью МРТ или КТ.

Дисфункцию желез внутренней секреции обнаруживают путем выполнения специальных лабораторных анализов.

Соматические и инфекционные заболевания, провоцирующие развитие синдрома, диагностируют по результатам комплексного лабораторно-инструментального обследования пациента.

Практикуемые методы лечения

Обычно производится лечение основного расстройства, в рамках которого возникла деперсонализация (). Однако, в случае отсутствия других симптомов психического заболевания, деперсонализация может являться самостоятельным психиатрическим расстройством.

Обнаружена коморбидность (взаимосвязанность) деперсонализации и тревоги. Таким образом, при лечении деперсонализации назначают большие дозы транквилизаторов, а также антидепрессанты и нейролептики с сильным анксиолитическим (противотревожным) компонентом действия. Например, довольно эффективным считается сочетание кломипрамина (Анафранил) и кветиапина (Сероквель)[источник не указан 2112 дней]. После снятия тревоги уходит и резистентность, а антидепрессивный или антипсихотический эффект удерживают от её возникновения и действуют уже непосредственно на причину расстройства. В то же время есть данные, что нейролептики могут усиливать симптомы деперсонализации.

Также было обнаружено, что при деперсонализации возникает расстройство опиоидной системы мозга. Исследованиями Ю. Л. Нуллера была обнаружена эффективность лечения антагонистами опиоидных рецепторов, такими как налоксон и налтрексон.

Исследование D. Simeon показало эффективность сочетания антидепрессантов — ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), совместно с антиконвульсантом ламотриджином. Данный метод стал основным методом лечения деперсонализации в США и Канаде.

В некоторых редких случаях оказывается эффективным введение дезоксикортикостерона (Декортена). Такой метод лечения был образован в результате обнаружения нарушения функционирования надпочечников, известным психиатром В. Франклом, при этом заболевании.

В некоторых клиниках производят внутривенное вливание больших доз ноотропов, с, преимущественно, антиоксидантным действием, таких как цитофлавин, кавинтон, мексидол, а также больших доз витамина C совместно с бензодиазепиновыми транквилизаторами.[источник не указан 2633 дня]

Применение электросудорожной терапии при данном заболевании неоднозначно.

В случае резистентности к вышеперечисленным методам может использоваться разработанная профессором С. Н. Мосоловом тактика «быстрой тимоаналепсии». Кломипрамин (Анафранил) вводят внутривенно капельно, начиная с 25—50 мг/сут., с постепенным увеличением дозы до максимальной — 150 мг/сут. Кроме того, для усиления эффекта можно добавить 25—75 мг мапротилина (Лудиомила). Через 15—20 дней, при отсутствии эффекта, рекомендуется провести одномоментную отмену терапии, на фоне которой у части больных удается достичь уменьшения выраженности анестетических расстройств. При таком внезапном обрыве возникает так называемый «нейромедиаторный хаос», который запускает внутренние механизмы возвращения гомеостаза (ауторегуляция), которые заодно снимают и деперсонализационную симптоматику. Примерно таким же механизмом действия обладает атропинокоматозная терапия . Существует некоторое количество менее известных методов со сходным принципом действия, но не получивших распространения из-за сильных побочных эффектов.

Симптомы деперсонализации личности

Основным симптомом деперсонализации является так называемый психический автоматизм. Он выражается в виде:

- Ощущения, что человек проживает как бы не свою жизнь, а лишь наблюдает за происходящими в ней событиями со стороны (некоторые пациенты описывают такое состояние словами «живу как в аквариуме», «нахожусь как под стеклянным куполом» и т.д.);

- Болезненного восприятия своего измененного «я»;

- Ощущения непринадлежности самому себе;

- Неспособности управлять своим телом и эмоциями;

- Сюрреалистичного восприятия окружающего мира;

- Притупленного цветовосприятия (при этом мир вокруг и все происходящие события кажутся окрашенными в серые тона и враждебными);

- Притупленного восприятия природы, произведений искусства и музыки;

- Восприятия окружающего мира как чего-то незнакомого и впервые увиденного;

- Притупления простых чувств, ранее свойственных человеку;

- Исчезновения такого понятия как «плохое настроение» (приступы плохого настроение считаются положительным симптомом деперсонализации и свидетельствуют об улучшении общего состояния пациента);

- Автоматического выполнения всех действий и восприятия себя как автомата (причем человек полностью отдает себе отчет, что это всего лишь ощущение);

- Утраты способности мыслить образно;

- Притупления или утраты ощущений к воздействию различных раздражителей и, как следствие, неспособности адекватно реагировать на боль, ощущать вес, чувство голода и насыщения, потребность во сне и т.д.

Для начальных стадий синдрома деперсонализации характерно то, что больной в полной мере осознает свою проблему. При этом он пытается анализировать происходящее и дает адекватную оценку внутрипсихическому конфликту. Важным симптомом на ранних этапах расстройства, если оно не связано с какими-либо другими психическими заболеваниями, является ясность сознания. Как правило, это состояние сопровождается сильным потрясением от того, что человек больше не имеет возможности управлять своими ощущениями и жизнью в целом.

В легких случаях деперсонализация характеризуется лишь ощущением у пациента своей измененности в плане восприятия, мыслей и чувств. Человек как будто теряет способность переживать и выражать эмоции, а также испытывать какие-либо чувства к близким людям. Тяжелые же случаи деперсонализации характеризуются полным отчуждением человека от собственного «я», его расщеплением и раздвоением. Подобное состояние является мучительным для пациента и довольно часто провоцирует попытки суицида.