Терминальные состояния

Содержание:

- 2.3. Основное содержание изменений в организме в терминальных состояниях

- Агония

- Шок IV степени

- Лечение терминального состояния

- Характерные особенности

- Последствия и прогнозы

- Терминальные состояния включают 3 стадии

- К какому врачу обратиться?

- Терминальные состояния включают 3 стадии

- Первичные усилия при СЛР направлены на:

- Терминальные состояния: преагония, агония, клиническая смерть

- Классификация терминальных состояний

- Какие бывают предикторы смерти по мнению ученых

- Предагональное состояние

- Агональное состояние

- Терминальные состояния включают 3 стадии

- Причины терминального состояния

- Процессы

2.3. Основное содержание изменений в организме в терминальных состояниях

Таким образом, при терминальном состоянии – независимо от его причины – в организме происходят общие изменения, без уяснения которых невозможно понять сущность и смысл методов реанимации. Эти изменения затрагивают все органы и системы организма (мозг, сердце, обмен веществ и т.д.) и возникают в одних органах раньше, в других позже. Учитывая, что органы продолжают жить некоторое время даже после остановки дыхания и сердца, при своевременной реанимации удается добиться эффекта оживления больного.

Так как наиболее чувствительна к гипоксии кора головного мозга, то при терминальных состояниях раньше всего выключаются функции высшего отдела центральной нервной системы – коры головного мозга: человек теряет сознание. Если продолжительность кислородного голодания превышает 3-4 мин, то восстановление деятельности этого отдела центральной нервной системы становится невозможным. Вслед за выключением коры возникают изменения и в подкорковых отделах мозга. В последнюю очередь погибает продолговатый мозг, в котором находятся автоматические центры дыхания и кровообращения. Наступает необратимая смерть мозга.

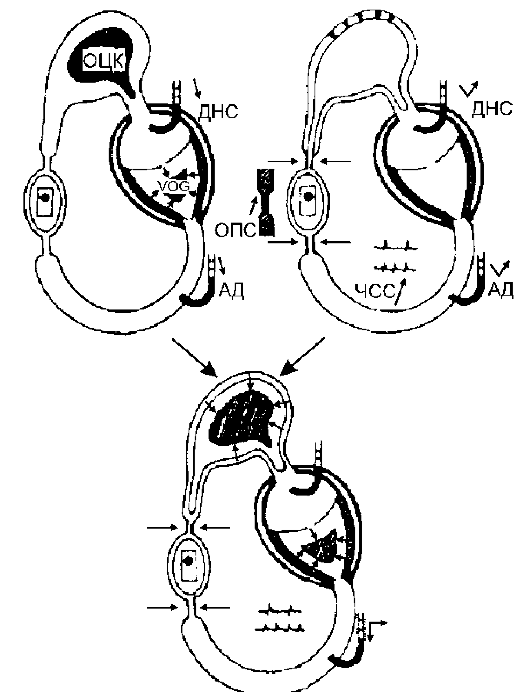

Нарастающая гипоксия и нарушение функций мозга в терминальном состоянии приводят к расстройству деятельности сердечно-сосудистой системы. В предагональном периоде резко падает насосная функция сердца и уменьшается количество выбрасываемой им крови – так называемый сердечный выброс. Уменьшение кровоснабжения органов и особенно мозга ускоряет развитие необратимых изменений. Благодаря наличию в сердце собственной системы автоматизма его сокращения могут продолжаться довольно длительное время. Однако эти сокращения малоэффективны: наполнение пульса падает, он становится нитевидным; артериальное давление резко снижается, а затем перестает определяться. В дальнейшем значительно нарушается ритм сокращений сердца, и сердечная деятельность прекращается.

В терминальном состоянии в организме наблюдаются резкие сдвиги в обмене веществ. Они выражаются, прежде всего, в снижении окислительных процессов, что приводит к накоплению в организме органических кислот (молочной и пировиноградной) и углекислоты. В результате нарушается кислотно-щелочное равновесие организма. Затухание окислительных процессов в период терминального состояния сдвигает реакцию в кислую сторону – возникает ацидоз.

После выхода организма из состояния клинической смерти вначале восстанавливается деятельность сердца, затем самостоятельное дыхание, и лишь в дальнейшем, когда исчезнут резкие изменения в обмене веществ и кислотно-щелочном состоянии, может восстановиться функция мозга. Период восстановления функции коры головного мозга наиболее продолжителен. Даже после кратковременной гипоксии и клинической смерти (менее минуты) сознание может длительно отсутствовать.

Следует понимать, что биологическая смерть субъекта не означает одномоментную биологическую смерть тканей и органов, составляющих его организм. Время до смерти тканей, составляющих тело человека, в основном определяется их способностью выживать в условиях гипоксии и аноксии. У разных тканей и органов эта способность различна. Наиболее короткое время жизни в условиях аноксии наблюдается у ткани головного мозга. Другие ткани тела человека обладают этим свойством в более выраженной степени. Так, сердце сохраняет свою жизнеспособность в течение 1,5-2 часов после наступления биологической смерти. Почки, печень и некоторые другие органы сохраняют жизнеспособность до 3-4 часов. Мышечная ткань, кожа и некоторые другие ткани вполне могут быть жизнеспособными в сроки до 5-6 часов после наступления биологической смерти. Костная ткань, являясь самой инертной тканью организма человека, сохраняет свои жизненные силы до нескольких суток. С явлением переживаемости органов и тканей тела человека связана возможность трансплантации их. Чем в более ранние сроки после наступления биологической смерти изымаются органы для трансплантации, чем более жизнеспособными они являются, тем больше вероятность их успешного дальнейшего функционирования в новом организме.

Агония

Агония начинается с вздоха или серии коротких вздохов, затем частота и амплитуда дыхательных движений нарастают — по мере отключения мозговых контролирующих центров их фукнции переходят к дублирующим, менее совершенным структурам мозга. Организм делает последнее усилие, мобилизирует все имеющиеся резервы, стараясь зацепиться за жизнь. Именно поэтому перед самой смертью восстанавливаются правильный сердечный ритм, восстанавливается кровоток и человек может даже придти в сознание, что неоднократно описывалось в художественной литературе и использовалось в кинематографе. Однако все эти попытки не имеют никакого энергетического подкрепления, организм сжигает остатки АТФ — универсального переносчика энергии и подчистую уничтожает клеточные запасы. Вес сжигаемых во время агонии веществ столь велик, что разницу удается уловить при взвешивании. Именно этими процессами и объясняется исчезновение тех самых нескольких десятков грамм, которые считаются «отлетающей» душой. Агония обычно кратковременна, заканчивается она прекращением сердечной, дыхательной и мозговой деятельности. Наступает клиническая смерть.

Шок IV степени

Тяжелый шок – это состояние сильной гипоксии организма из — за нарушения доставки кислорода к жизненно важным органам. При шоке резко падает артериальное давление, в крови повышается содержание молочной кислоты. Возможно развитие ДВС – синдрома, для которого характерно нарушение свертываемости крови. Также может развиться печеночная или почечная недостаточность. Помимо этого при шоке могут проявляться и симптомы заболевания, вследствие которого он развился. Это может быть внутреннее кровотечение, аллергическая реакция и нарушение дыхания.

Если во время шока не оказать экстренную медицинскую помощь, то тяжелый шок зачастую приводит к смерти больного.

Исход развившегося терминального состояния практически всегда зависит от вовремя оказанной неотложной помощи. Если реанимационные мероприятия начинаются медицинским персоналом сразу и в полном объеме, то больного можно не только вернуть к жизни и вывести его из патологического состояния, но и вернуть его впоследствии к полноценной жизни. Во время развития терминального состояния оказывается симптоматическая неотложная медицинская помощь. Она может быть как медикаментозной, в соответствии с развивающимся симптомокомплексом, так и направленная на немедленное восстановление жизнедеятельности организма (сердечно — легочная реанимация, включающая в себя непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких).

Если терминальное состояние развивается внезапно в больничной палате, то больного следует немедленно перевести в отделение реанимации и анестезиологии для дальнейшего проведения реанимационных мероприятий и осуществлении круглосуточного наблюдения за пациентом.

Лечение терминального состояния

Объем циркулирующей крови восполняют коллоидными растворами (реополиглюкин, волюлайт). Для стабилизации гемодинамики вводят вазопрессоры (допамин и норадреналин), а для остановки патологического свертывания крови – гепарин. Неадекватные иммунные реакции подавляют гормональными препаратами. Чтобы восстановить нервно-мышечную проводимость, назначают прозерин. Кислотно-щелочной баланс корректируют инфузиями натрия гидрокарбоната. Медикаментозную схему дополняют солевыми растворами и мочегонными средствами. Судороги купируют бензодиазепинами и миорелаксантами. Больного подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. При блокадах внутрисердечной проводимости устанавливают кардиостимулятор.

Характерные особенности

Период агонии, то есть последней борьбы, организма сопровождается именно агональным дыханием.

Перед ним идет пауза, в медицине ее называют терминальной: после ускорения экскурсий дыхание останавливается полностью. Во время данной паузы по причине гипоксии после тахипноэ:

- Пропадает активность клеток головного мозга

- Зрачки принимают расширенную форму

- Рефлексы роговицы угасают

При внезапном прекращении работы сердца преагональная фаза отсутствует.

А при смертельных кровопотерях, травматическом шоке, дыхательной недостаточности она может продолжаться несколько часов. После описанной паузы начинается дыхание в агонии.

- Вначале появляется вдох, очень слабый, амплитуда небольшая. В последствие вдохи незначительно усиливаются, достигают своего максимума и уменьшается вновь.

- Иногда вдохи-выдохи резкие. За минуту больной может совершить 2 — 6 экскурсий.

- Затем дыхание останавливается полностью.

Последствия и прогнозы

Терминальные состояния могут приводить к развитию следующих осложнений:

- гибель мозга или неврологические нарушения и постгипоксическая энцефалопатия;

- постреанимационная болезнь с осложнениями в виде вторичной асистолии, полиорганной недостаточности и эндотоксикоза;

- кровотечения;

- осложнения ИВЛ и кардиостимуляции;

- летальный исход.

Риск наступления летального исхода при терминальных состояниях оценивается как крайне высокий. По некоторым данным статистики, они приводят к биологической смерти 75-80 % больных отделений интенсивной терапии. При неоказании своевременной реанимации смерть наступает в 100 % случаев.

Терминальные состояния включают 3 стадии

- Преагональное состояние

- Агональное состояние

- Клиническая смерть

Терминальная или агональная пауза

Бывает не всегда. Клинически она проявляется остановкой дыхания и преходящими периодами асистолии от 1–2 до 10–15 сек.

При агональном состоянии наблюдается резкая бледность кожных покровов, дыхание аритмичное. Пульс не определяется. Зрачки расширены. Преагональное и агональное состояния могут длиться от нескольких минут до нескольких часов (иногда они могут быть очень кратковременные, поэтому не всегда возможно их отследить).

Клиническая смерть

Дыхание отсутствует; пульс не определяется, кожные покровы бледные; зрачки расширены, не реагируют на свет.

Тяжёлый шок, запредельная кома, коллапс могут переходить в состояние клинической смерти или другие терминальные состояния. В то время, как предагональному состоянию, терминальной паузе, агонии и клинической смерти совсем необязательно должны предшествовать шок, кома или коллапс. В течение терминального периода происходят тяжёлые патофункциональные расстройства во всех тканях и органах. Иногда терминальный период бывает таким длительным и тяжёлым, что в коре головного мозга развивается состояние необратимости, когда реанимационные мероприятия оказываются бессмысленными и оживление человека невозможно даже после нескольких секунд клинической смерти.

К какому врачу обратиться?

Все признаки терминальных состояний – артериальная гипотония, нарушения пульса, затрудненность дыхания – указывают на необходимость вызова врача-реаниматолога или бригады скорой помощи. В условиях стационара больному проводятся анализы крови, физикальное обследование и исследования, необходимые для выявления первопричин терминальных состояний (рентгенография, КТ и пр.).

Терминальные состояния сопровождаются критическим нарушением жизненно важных функций организма и отличаются высоким риском наступления клинической и биологической смерти. В зависимости от характера и степени выраженности проявлений выделяют 7 основных разновидностей этих состояний. При их развитии больной нуждается в оказании незамедлительной квалифицированной помощи.

Лекция преп. И. В. Рогозиной на тему «Терминальные состояния»:

Онлайн-курсы СПбГУ, проф. М. И. Гурьянов рассказывает о терминальных состояниях:

Терминальные состояния включают 3 стадии

- Преагональное состояние

- Агональное состояние

- Клиническая смерть

Терминальная или агональная пауза

Бывает не всегда. Клинически она проявляется остановкой дыхания и преходящими периодами асистолии от 1–2 до 10–15 сек.

При агональном состоянии наблюдается резкая бледность кожных покровов, дыхание аритмичное. Пульс не определяется. Зрачки расширены. Преагональное и агональное состояния могут длиться от нескольких минут до нескольких часов (иногда они могут быть очень кратковременные, поэтому не всегда возможно их отследить).

Клиническая смерть

Дыхание отсутствует; пульс не определяется, кожные покровы бледные; зрачки расширены, не реагируют на свет.

Тяжёлый шок, запредельная кома, коллапс могут переходить в состояние клинической смерти или другие терминальные состояния. В то время, как предагональному состоянию, терминальной паузе, агонии и клинической смерти совсем необязательно должны предшествовать шок, кома или коллапс. В течение терминального периода происходят тяжёлые патофункциональные расстройства во всех тканях и органах. Иногда терминальный период бывает таким длительным и тяжёлым, что в коре головного мозга развивается состояние необратимости, когда реанимационные мероприятия оказываются бессмысленными и оживление человека невозможно даже после нескольких секунд клинической смерти.

Первичные усилия при СЛР направлены на:

- компрессию груди;

- вдувание воздуха в легкие и вентиляцию;

- подготовку и введение лекарственных препаратов;

- установку и поддержание внутривенного доступа.

Протоколы и этапы сердечно-легочной реанимации (СЛР) В настоящее время согласно рекомендациям ERC выделяют алгоритмы базовых реанимационных мероприятий (BLS) для неспециалистов и спасателей и расширенных реанимационных мероприятий (ALS) для медицинских работников. После 8 лет у детей действуют взрослые протоколы.

- Реанимационные мероприятия немедленно начинает тот, кто первым оказался рядом с пострадавшим. Не следует тратить время на попытки поиска помощников, оставив умирающего без внимания. Сразу необходимо начать СЛР. Если реанимирующих двое, один из них начинает СЛР, а второй вызывает помощников и затем подключается к проведению СЛР.

- Реанимационные мероприятия оказывают на месте, где обнаружен пострадавший. Нельзя пытаться куда-либо его переносить.

- Массаж сердца проводят без предварительной дифференциальной диагностики механизмов прекращения кровообращения.

Для проведения СЛР используют реанимационный алфавит Петера Сафара. В этом комплексе выдержана последовательность действий реаниматолога, по их английскому названию обозначается соответствующими буквами.

A – Airway – обеспечение проходимости дыхательных путей.

B – Breathing – искусственная вентиляция легких (ИВЛ)

доступным способом, например при дыхании «рот в рот».

C – Circulation – обеспечение гемоциркуляции – непрямой массаж сердца.

D – Drugs – введение лекарственных средств. E – Electrocardiography – регистрация ЭКГ.

F – Fibrilation – проведение при необходимости

электрической дефибрилляции (кардиоверсия).

G – Gauging – оценка первичных результатов. H – Hypothermy – охлаждение головы.

I – Intensive care – проведение интенсивной терапии постреанимационных синдромов.

Элементарное поддержание жизни BLS (проводится немедицинским и медицинским персоналом).

Этап А (airwey) – обеспечение проходимости дыхательных путей.

Этап В (breathe) – искусственное дыхание. Этап С (circulacion) – наружный массаж сердца.

Согласно рекомендациям Европейского совета по сердечно-легочной реанимации наружный массаж сердца у взрослых предшествует ИВЛ и алгоритм реанимации из «ABC» трансформируется в «CAB».

Базовый комплекс реанимационных мероприятий (BLS)

Терминальные состояния: преагония, агония, клиническая смерть

Смерть и оживление организма

— Реаниматология — наука об оживлении организма

— Рео (вновь), анимал (оживление).

Смерть — распад целостного организма, нарушение взаимодействия его частей между собой, нарушение его взаимодействия с окружающей средой и освобождение частей организма от координирующего влияния ЦНС.

Смерть:

а) естественная — в результате изнашивания всех органов организма. Продолжительность жизни человека должна быть 180-200 лет.

б) патологическая — в результате заболеваний.

Остановка дыхания и сердцебиения — еще не есть истинная смерть.

Смерть истинная (биологическая) не наступает внезапно, ей предшествует период умирания (процесс).

Период умирания — терминальный период — особый необратимый (без помощи) процесс, при котором компенсация возникших нарушений, самостоятельное восстановление нарушенных функций невозможно (происходит распад целостности организма)

Стадии терминального периода (состояния)

I. Преагональный период:

— Резкое нарушение кровообращения

— Падение АД

— Одышка

— Спутанность или потеря сознания

— Нарастающая гипоксия тканей

Энергия еще в основном за счет ОВ процессов.

От нескольких часов до нескольких суток. Предвестник агонии- терминальная пауза — остановка дыхания на 30-60 сек.

II. Агония — глубокое нарушение всех жизненных функций организма.

— энергия образуется за счет гликолиза (невыгодно, нужно в 16 раз больше субстрата). Резко нарушается функция ЦНС.

Признаки:

— потеря сознания (дыхание сохраняется)

— исчезают глазные рефлексы

— нерегулярное судорожное дыхание

— резко нарастает ацидоз

Т.е постепенно выключаются все функции организма и в то же время крайне напрягаются защитные приспособления, утрачивающие уже свою целесообразнось(судороги, термин. дыхание)

Изменение МЦР — агрегаты, сладжи. Длится от нескольких мин до нескольких часов.

III. Клиническая смерть. 4-6 мин (состояние, когда все видимые признаки жизни уже исчезли, но обмен веществ, хотя и на миним. уровне, все еще продолжается)

— Остановка дыхания

— Прекращение работы сердца

— Еще нет необратимых изменений в коре головного мозга

— Еще идет гликолиз в тканях

— Как только прекращаются гликолитические процессы — биологическая смерть.

Чем больше период умирания, тем короче клиническая смерть (при кратковременном действии тока клиническая смерть длится 6-8 мин). Самые ранние необратимые изменения возникают в мозге и особенно в КБП. На этом этапе жизнь может быть восстановлена.

В агональном состоянии:

— подкорка выходит из-под контроля коры — одышка, судороги; сохраняется активность древних образований мозга — продолговатый мозг.

— сначала выключаются: мышцы диафрагмы, затем межреберные мышцы, затем мышцы шеи, затем остановка сердца.

Восстановление после оживления:

Оживление — выведение организма из состояния клинической смерти путем искусственного применения комплекса специальных мер.

Дыхание восстанавливается постепенно:

1. Мышцы шеи (филогенетически древние)

2. Межреберные мышцы

3. Диафрагма

Сначала судорожное дыхание, а после восстановления КБП, дыхание становится ровным, спокойным.

1. Оживление — восстановление нормальной деятельности высшего координирующего отдела головного мозга — КБП.

Если утрачено время для полноценного оживления (восстановления КБП), лучше его вообще не проводить.

2. Не является целесообразным оживление при тяжелейших заболеваниях со смертельным исходом.

Классификация терминальных состояний

Коллапс— быстрое снижение артериального

давления вследствие снижения тонуса

сосудистой стенки с развитием внезапной

сердечной слабости, не сопровождающееся

нарушением функции других органов и

систем.

Шок– быстрое снижение артериального

давления вследствие снижения тонуса

сосудистой стенки и развития сердечно

– сосудистой недостаточности различного

генеза, сопровождающееся выраженными

нарушениями функции других органов и

систем. Выделяютгиповолемический,

кардиогенный, септический и анафилактическийшок.

Шок 1 степени – сознание сохранено,

больной вступает в контакт, слегка

заторможен. АД более 90 мм рт. Ст, пульс

85 – 95 ударов в минуту. Кожные покровы

бледные.

Шок 2 степени – больной в сознании,

заторможен. Кожные покровы бледные,

холодные, липкий пот, акроцианоз. АД 90

– 70 мм рт ст, пульс 110 – 120 в минуту,

слабого наполнения. Дыхание поверхностное,

ЦВД снижено.

Шок 3 степени – больной адинамичен,

заторможен, отсутствует реакция на

болевой раздражитель. Кожные покровы

бледные, холодные, с синюшным оттенком.

Дыхание поверхностное, частое до 25 –

30 дыхательных движений в минуту. Пульс

130 – 140 ударов в минуту. АД 50 – 70 мм рт

ст. ЦВД равно нулю или отрицательное,

анурия.

Шок 4 степени – предагональное состояние.

Предагония– этап умирания организма,

характеризующийся практически полным

угнетением сознания, снижением рефлексов.

Зрачок суженный, на периферических

сосудах определяется нитевидный пульс,

резко снижено АД до 50 – 60 мм рт ст, пульс

на центральных артериях сохранен,

выслушивается учащенное поверхностное

дыхание.

Агония– сознание отсутствует,

рефлексы резко ослаблены, зрачок сужен.

Пульсация на периферических артериях

не определяется, но сохранена на

центральных. АД резко снижено до 40 – 50

мм рт ст, дыхание патологическое

(Куссмауля, Биотта, Чейн — Стокса).

Клиническая смерть– обратимый

этап умирания. Сознание отсутствует,

рефлексы отсутствую, зрачок широкий,

пульс отсутствует и на центральных и

на периферических артериях, дыхание

отсутствует, АД не определяется. Обычная

продолжительность клинической смерти

5 – 6 минут, при этом повреждения клеток

коры головного мозга еще обратимы, что

делает возможным оживление организма.

Биологическая смерть– До формирования

достоверных признаков факт наступления

биологической смерти устанавливается

врачом или фельдшером по совокупности

следующих симптомов: отсутствие сердечной

деятельности (отсутствие пульса на

крупных артериях, тоны сердца не

выслушиваются, нет биоэлектрической

активности сердца), время отсутствия

сердечной деятельности достоверно

больше 25 минут (в условиях нормотермии),

отсутствие самостоятельного дыхания,

максимальное расширение зрачков и

отсутствие их реакции на свет, отсутствие

роговичного рефлекса, наличие посмертного

гипостаза в отлогих частях тела.

К достоверным признакам биологической

смерти относятся трупные пятна,

которые формируются через 2 – 4 после

прекращения сердечной деятельности;трупное окоченение– уплотнение и

укорочение скелетных мышц, создающее

препятствие для пассивных движений в

суставах. Проявляется через 2 – 4 часа

от момента остановки сердца, разрешается

через 3 – 4 суток.

Какие бывают предикторы смерти по мнению ученых

Как умирает человек больной? По многочисленным наблюдениям за умирающими пациентами, ученые сделали ряд выводов:

- Не у всех больных появляются физиологические изменения. У каждого третьего умирающего нет никаких явных симптомов смерти.

- За 60 — 72 часа до смерти у большинства пациентов пропадает реакция на вербальные раздражители. Они не отвечают на улыбку, не реагируют на жесты и мимику опекуна. Наблюдается изменение голоса.

- За двое суток до смерти наблюдается повышенная расслабленность шейных мышц, т.е., больному сложно держать голову в приподнятом положении.

- Медленное , также больной не может плотно закрыть веки, зажмуриться.

- Также можно наблюдать явные нарушения работы желудочно — кишечного тракта, кровотечения в верхних его отделах.

Признаки скорой смерти у лежачего пациента проявляются по разному. По наблюдениям врачей, заметить явные проявления симптомов можно в определенный промежуток времени, и при этом определить примерную дату смерти человека.

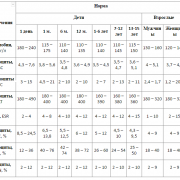

| Время проявления | |

| Изменение режима дня | Несколько месяцев |

| Отечность конечностей | 3-4 недели |

| Нарушение восприятия | 3-4 недели |

| Общая слабость, отказ от пищи | 3-4 недели |

| Нарушение мозговой активности | 10 дней |

| Предагония | Кратковременное проявление |

| Агония | От нескольких минут до часа |

| Кома, клиническая смерть | Без оказания помощи человек умирает через 5 -7 минут. |

Предагональное состояние

Предагональное состояние — этап умирания организма, для которого характерно развитие нарушений деятельности ЦНС, кровообращения, расстройства дыхания. Больной заторможен или находится в коматозном состоянии, угнетена электрическая активность головного мозга и рефлексы. Артериальное давление резко снижено (70-60 мм рт. ст.) или не определяется. В начале пульс слабый и частый, затем развивается брадикардия. Расстройства периферического кровообращения проявляются появлением цианоза, бледности или пятнистости кожных покровов. Дыхание в первоначальный период частое и поверхностное, затем отмечается брадипноэ. В результате нарушения дыхания и гемодинамики нарастает кислородное голодание. Продолжительность предагонального состояния может быть различной и зависит от причины вызвавшей смерть. Так, при внезапном возникновении фибрилляции желудочков предагональное состояние отсутствует, а при умирании от кровопотери, вследствие включения компенсаторных механизмов, оно может длиться несколько часов.

Агональное состояние

Агональное состояние — предшествующий смерти этап умирания, являющийся последней вспышкой жизнедеятельности организма. Переходным периодом от предагонального к агональному состоянию является терминальная пауза. Для неё характерно возникновение паузы в дыхании и резкое замедление пульса, вплоть до временной остановки сердечной деятельности. Продолжительность терминальной паузы 2-4 минуты. После неё развивается клиническая картина агонии.

В агональной стадии высшие отделы ЦНС выключаются. Регуляция жизненных функций начинает осуществляться бульбарными и некоторыми спинальными центрами, деятельность которых направлена на мобилизацию последних возможностей организма выжить. Однако борьба со смертью уже неэффективна, так как вышеуказанные центры не могут обеспечить нормальное функционирование жизненно важных органов. Нарушения функции ЦНС и обуславливают развитие клинической картины агонии.

После окончания терминальной паузы появляется серия коротких и поверхностных вздохов. Постепенно глубина дыхательных движений нарастает. Дыхание обеспечивается сокращением мышц грудной клетки, шеи и имеет характер патологического (дыхание Куссмауля, Биотта, Чейн-Стокса). В результате одновременного сокращения мышц, обеспечивающих как вдох так и выдох, дыхательный акт нарушается, и вентиляция легких почти полностью прекращается.

На фоне появления дыхательных движений после терминальной паузы восстанавливается синусовый ритм, появляется пульс на крупных артериях, повышается артериальное давление.

Благодаря этим изменениям дыхания и сердечной деятельности в агональной стадии может восстанавливаться условно-рефлекторная деятельность и даже сознание. Однако вспышка жизнедеятельности кратковременна и заканчивается полным угнетением жизненных функций. Прекращается дыхание и сердечная деятельность, наступает клиническая смерть.

Терминальные состояния включают 3 стадии

- Преагональное состояние

- Агональное состояние

- Клиническая смерть

Терминальная или агональная пауза

Бывает не всегда. Клинически она проявляется остановкой дыхания и преходящими периодами асистолии от 1–2 до 10–15 сек.

При агональном состоянии наблюдается резкая бледность кожных покровов, дыхание аритмичное. Пульс не определяется. Зрачки расширены. Преагональное и агональное состояния могут длиться от нескольких минут до нескольких часов (иногда они могут быть очень кратковременные, поэтому не всегда возможно их отследить).

Клиническая смерть

Дыхание отсутствует; пульс не определяется, кожные покровы бледные; зрачки расширены, не реагируют на свет.

Тяжёлый шок, запредельная кома, коллапс могут переходить в состояние клинической смерти или другие терминальные состояния. В то время, как предагональному состоянию, терминальной паузе, агонии и клинической смерти совсем необязательно должны предшествовать шок, кома или коллапс. В течение терминального периода происходят тяжёлые патофункциональные расстройства во всех тканях и органах. Иногда терминальный период бывает таким длительным и тяжёлым, что в коре головного мозга развивается состояние необратимости, когда реанимационные мероприятия оказываются бессмысленными и оживление человека невозможно даже после нескольких секунд клинической смерти.

Причины терминального состояния

Патология является начальной стадией умирания. Данное состояние может быть спровоцировано тяжелыми соматическими заболеваниями (диффузное поражение коронарных артерий, злокачественная желудочковая тахиаритмия, фибрилляция желудочков, полиорганная недостаточность, онкологические процессы, острые нарушения мозгового кровообращения, генерализованная инфекция), травматическими повреждениями жизненно важных органов, ожогами, обезвоживанием, геморрагическим шоком, утоплением, удушением, обструкцией дыхательных путей, асфиксией, врожденной нежизнеспособностью.

Процессы

Наиболее существенным является угасание функций центральной нервной системы.

Нарастающая гипоксия и последующая аноксия в клетках головного мозга (прежде всего коры головного мозга) приводят к замене окислительного типа обмена на гликолитический.

При этом наблюдается нарушение синтеза АТФ, ионных градиентов, образуются свободные радикалы, повышается проницаемость клеточных мембран.

Эти изменения обмена влекут за собой деструктивные изменения в клетках, что проявляется в виде мутного набухания, гидропической дегенерации.

В принципе, эти изменения являются обратимыми, и, при восстановлении нормального снабжения тканей кислородом, не влекут угрожающих жизни состояний. Но при продолжающейся аноксии они переходят в необратимые дегенеративные изменения, которые сопровождаются гидролизом белков и, в конце концов, развивается аутолиз. Наименее устойчивыми к гликолитическому типу обмена являются ткани головного и спинного мозга, всего лишь 4–6 минут аноксии достаточно, чтобы произошли необратимые изменения в коре головного мозга. Несколько дольше при гликолитическом типе обмена могут функционировать подкорковая область и спинной мозг. Выраженность терминальных состояний и их продолжительность зависят от выраженности и быстроты развития гипоксии и аноксии.

- К терминальным состояниям относят:

- тяжёлый шок (шок IV степени)

- запредельная кома

- коллапс

- преагональное состояние

- терминальная пауза

- агония

- клиническая смерть