Недостаточность митрального клапана

Содержание:

- Степени и формы заболевания

- Суть и классификация порока

- Особенности патологии в детском возрасте

- Симптомы митральной регургитации

- Причины аортальной регургитации

- Возможные осложнения, последствия, в чем опасность?

- Классификация

- Прогноз

- Аортальная регургитация

- Симптоматика

- Регургитация митрального клапана 1 степени

- Диагностика и лечение

Степени и формы заболевания

Митральная регургитация имеет код по МКБ 10 – I05.1, относится к категории «Ревматическая недостаточность митрального клапана».

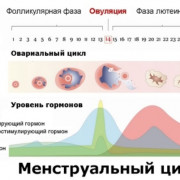

Выделяют 4 степени патологии, диагностируемой при эхокардиографии (ЭхоКГ):

- Митральная регургитация 1 степени долгое время протекает бессимптомно. На этом этапе встречаются гемодинамически незначимые нарушения в системе кровообращения и внешние проявления. Диагностическим признаком является шум у верхушки сердца. Он выявляется с помощью метода под названием аускультация (выслушивание). На эхокардиографии выявляется незначительное нарушение кровотока и небольшое расхождение створок клапанного отверстия.

- Митральная регургитация 2 степени характеризуется большей площадью потока крови, которая возвращается в предсердие, чем при первой степени заболевания. При второй от 30 до 45 мл. крови из желудочка возвращается назад. Уже на этой стадии наблюдаются признаки сердечной недостаточности с застоем в малом кругу кровообращения.

- Митральная регургитация 3 степени проявляется значительными нарушениями строения клапанного отверстия. На третьей стадии до 60 мл крови возвращается назад. Могут проявляться признаки легочной гипертензии, легочные вены периодически переполнены кровью, и миокард уже не справляется с ее излишками. Наблюдаются признаки сердечной недостаточности с застоем в большом кругу кровообращения, как последствие перегрузки правой половины сердца.

- Митральная регургитация 4 степени отличается самым большим объемом возвращающейся крови. Обратный кровяной поток достигает противоположной стенки предсердия и заходит в легочную вену. Наблюдаются значительные нарушения кровообращения и повышение давления в его малом кругу. Имеется высокий риск развития сердечной астмы, отека легкого.

Регургитация митрального клапана в зависимости от характера может быть хронической и острой формы.

Острая форма развивается внезапно, при этом происходит разрыв сухожильной хорды, отрыв створок подклапанного аппарата или папиллярных мышц. При этой форме самый высокий риск смерти.

Хроническая форма имеет вялотекущий характер развития, до момента ее обнаружения может пройти большое количество времени.

Отдельно от вышеуказанной классификации выделяют также физиологическую или приклапанную регургитацию, которая свойственна людям высокого роста худощавого телосложения. При этой форме регургитации наблюдается незначительное изменение тока крови, которое не имеет никаких патологических последствий для организма и не требует лечения.

Суть и классификация порока

При ПМК на стадии систолы ЛЖ происходит прогибание створок клапана в полость левого желудочка.

При ПМК на стадии систолы ЛЖ происходит прогибание створок клапана в полость левого желудочка.

В норме на стадии систолы предсердия створки митрального клапана находятся в открытом состоянии.

При наступлении систолы левого желудочка половинки клапана смыкаются, выталкивая тем самым кровь из желудочка в аорту.

За счет того, что створки клапана находятся в состоянии пролабирования, часть крови возвращается назад в предсердие.

В современной медицине практикуется классификация РМК согласно ее тяжести:

- 1 степени – митральная регургитация 1 ст. считается незначительной и является нормой. Ее можно встретить как у людей молодого, так и пожилого возраста. Для диагностирования используется самый простой метод – аускультация. Как правило, в этой ситуации патология не требует специального лечения. Достаточно того, что пациент будет несколько раз на протяжении года проходить обследование у специалистов. Это необходимо для того, чтобы избежать возможности развития сопутствующих заболеваний либо каких-либо осложнений;

- 2 степени – умеренная МР — характеризуется развитием нарушений кровообращения, а также сокращения сердца. Диагностировать патологию этой тяжести можно посредством применения таких методов обследования, как электрокардиограмма или электрофизиологический осмотр сердца и системы. При прослушивании сокращения сердца пациента специалисты имеют возможность услышать специфический щелчок, который образуется во время пребывания сердца в фазе систолы;

- 3 степени – регургитация такой тяжести считается наиболее сложной и опасной. Среди симптомов, которые могут проявляться у пациентов, можно выделить наличие отеков верхних и нижних конечностей, увеличение объема печени, значительное повышение показателей венозного давления. Пациенты, у которых диагностирована РМК 3 ст. получают инвалидность 1 группы.

Хотелось бы также отметить, что регургитация МК 2 степени классифицируется по причине ее развития на такие группы:

- Первичная. Основная причина ее развития заключается в нарушениях строения соединительной ткани, оказывающих негативное влияние на конструкции створок митрального клапана. Эти нарушения развиваются в период внутриутробного развития ребенка. В результате таких нарушений клапан становится более эластичным и податливым.

- Вторичная. Этот дефект развивается в результате дистрофии миокарда, имеющей под собой ревматическое происхождение. Нередко причиной вторичной регургитации 2 степени является также механическое повреждение целостности грудной клетки, которое влечет за собой нарушение целостности сердца.

Максимально точное определение степени регургитации и причин ее происхождения поможет выбрать эффективный метод лечения.

Особенности патологии в детском возрасте

У детей регургитация зачастую имеет врожденную форму. Вина лежит на следующих пороках развития:

У детей регургитация зачастую имеет врожденную форму. Вина лежит на следующих пороках развития:

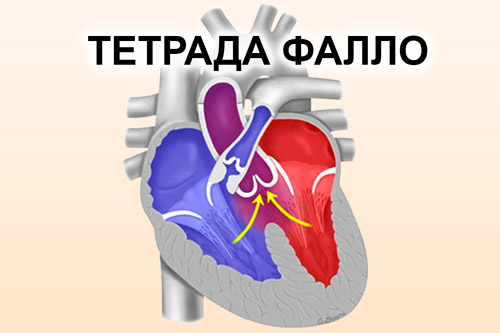

- Тетрада Фалло (сочетание нескольких аномалий);

- дефекты перегородок между отделами сердца;

- недоразвитие клапанного аппарата.

Выраженная форма патологии, возникшая по вине аномалий строения сердечной мышцы, проявляется фактически с первых дней жизни ребенка. У него становится заметна клиническая картина, характерная сбоям в дыхательной системе и правожелудочковой недостаточности.

Большинство запущенных случаев регургитации приводит к летальному исходу. Снизить вероятность возникновения пороков, ставших причиной проблемы, будущая мама может, заботясь о своем здоровье на протяжении беременности

Не менее важно проводить обследование малыша с помощью аппарата УЗИ во время его вынашивания и после появления на свет

Симптомы митральной регургитации

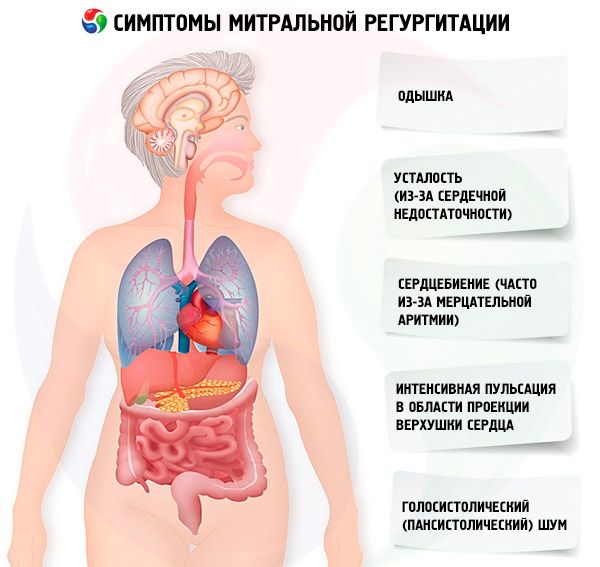

Острая митральная регургитация вызывает такие же симптомы, как острая сердечная недостаточность и кардиогенный шок. Большинство больных с хронической митральной регургитацией сначала не имеют симптомов, и клинические проявления появляются постепенно, по мере увеличения левого предсердия, нарастания легочного давления и ремоделирования левого желудочка. Симптомы включают одышку, усталость (из-за сердечной недостаточности) и сердцебиение (часто из-за мерцательной аритмии). Иногда у больных развивается эндокардит (лихорадка, потеря в массы тела, эмболия).

Симптомы появляются, когда митральная регургитация становится умеренной или тяжелой. При осмотре и пальпации можно выявить интенсивную пульсацию в области проекции верхушки сердца и выраженные движения левой парастернальной области из-за увеличенного левого предсердия. Сокращения левого желудочка, которые усилены, увеличены и смещены вниз и влево, свидетельствуют о гипертрофии и дилатации левого желудочка. Разлитой прекардиальный подъем тканей грудной клетки встречается при тяжелой митральной регургитации вследствие увеличения левого предсердия, вызывающего смещение сердца кпереди. Шум регургитации (или дрожание) может ощущаться в тяжелых случаях.

При аускультации I сердечный тон (S1) может быть ослабленным или отсутствовать, если створки клапана ригидны (например, при сочетанном митральном стенозе и митральной регургитации на фоне ревматической болезни сердца), но обычно он есть, если створки мягкие. II сердечный тон (S2) может быть расщеплен, если не развилась тяжелая легочная артериальная гипертензия. III сердечный тон (S3), громкость которого на верхушке пропорциональна степени митральной регургитации, отражает выраженную дилатацию левого желудочка. IV сердечный тон (S4) характерен для недавнего разрыва хорд, когда левый желудочек не имел достаточно времени для дилатации.

Главный признак митральной регургитации – голосистолический (пансистолический) шум, который слышен лучше всего на верхушке сердца через стетоскоп с диафрагмой, когда больной лежит на левом боку. При умеренной митральной регургитации систолический шум имеет высокую частоту или дующий характер, но по мере увеличения потока он становится низко- или среднечастотным. Шум начинается с S1 в условиях, вызывающих несостоятельность створок в течение всей систолы (например, деструкция), но часто начинается после S (например, когда расширение камеры в систолу искажает аппарат клапана, а также когда ишемия миокарда или фиброз изменяют динамику). Если шум начинается после S2, он всегда продолжается до S3. Шум проводится вперед к левой подмышечной впадине; интенсивность может оставаться такой же или изменяться. Если интенсивность изменяется, шум имеет тенденцию к нарастанию в объеме к S2. Шум митральной регургитации усиливается при рукопожатии или приседании, потому что периферическое сопротивление сосудов нарастает, увеличивая регургитацию в левой предсердие. Интенсивность шумов уменьшается, когда больной стоит или при пробе Вальсальвы. Короткий неопределенный средний диастолический шум, возникающий из-за обильного митрального диастолического потока, может следовать сразу за S2 или казаться его продолжением.

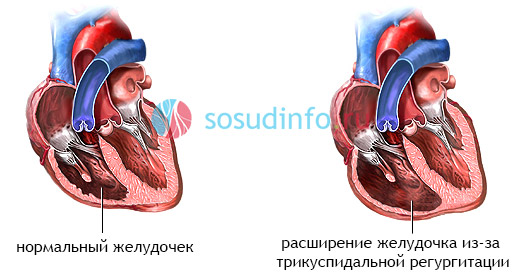

Шум митральной регургитации можно спутать с трикуспидальной регургитацией, однако при последней шум увеличивается на вдохе.

, , , ,

Причины аортальной регургитации

Недостаточность KA разделяют на ревматическую и не ревматическую (сюда же относятся и дегенеративные формы РГ. У молодых

- приобретенными ревматическими пороками сердца и сочетается со стенозом аорты, пороком митрального клапана (митральная регургитация);

- врожденным двухстворчатым КА (в норме – трехстворчатый).

Помимо ревматического повреждения сердца, важную роль в формировании возвратной волны играет артериальная гипертензия с частыми гипертоническими кризами. Значительное повышение артериального давления способствует расширению корня аорты, способствуя развитию недостаточности КA.

Основные причины возникновения РГ разделяют на дисфункции КА и патологии ее корня.

К клапанным дисфункциям относят:

- врожденные дефекты KA (двухстворчатый или четырехстворчатый), сопровождающиеся неполным смыканием полулунных створок или пролапсом (пригибанием створок). У детей наиболее распространенной причиной врожденной тяжелой регургитации, считают тетраду Фалло , гиперплазию клапана ЛА (легочная артерия), значимые дефекты перегородок;

- приобретенные пороки ревматической природы, возникающие как осложнение перенесенной стрептококковой инфекции (стрептококковые тонзиллиты). К данной группе пороков, приводящих к AP, относят фиброз створок, их сморщивание, сращение или укорочение.

К приобретенным порокам, которые сопровождаются РГ, относят:

- расстройства гемодинамики после перенесенных инфекционных эндокардитов и вальвувитов (воспалительное поражение створок и эндокарда);

- кальциноз (в результате кальциноза возникают дегенеративные повреждения КА (часто сочетанные) и возникает регургитация митрального клапана и КА тяжелой степени;

- дегенерацию миксоматозного характера (миксоматозная дегенерация – это деформация створок, приводящая к их растяжению и утолщению, нарушая их полноценное смыкание и приводя к возникновению митральной РГ);

- повреждение створок из-за системных заболеваний, сопровождающихся поражением соединительной ткани и аутоиммунных патологий. У пациентов с системной красной волчанкой нарушение гемодинамики может возникать при развитии волчаночного эндокардита Либмана-Сакса. Также к формированию обратной волны крови может приводить поражение клапанного аппарата у пациентов с синдромом Марфана, ревматоидным артритом, псориатическим артритом, анкилозирующим спондилитом.

- травматические, токсические, медикаментозные поражения створок;

- сифилитический аортит;

- аортоартериит Такаясу.

К патологиям корня аорты, приводящим к РГ, относят:

- аневризмы ;

- расширение корня на фоне артериальной гипертензии;

- поражение сердечно-сосудистой системы при сифилитических аортитах;

- синдром Элерса-Данлоса (наследственное поражение соединительной ткани, обусловленное дефектным синтезом коллагена);

- дилатацию кольца КА у пациентов с синдромом Марфана;

- синдром Рейтера, развивающийся при гонококковой или хламидийной инфекции;

- тупые травмы грудной клетки.

Возможные осложнения, последствия, в чем опасность?

Неблагоприятные последствия при заболевании:

- аритмия – появляется из-за сбоев нормального движения электрических импульсов в сердце;

- атриовентрикулярная блокада – ухудшается продвижение электрического импульса от предсердий к желудочкам;

- вторичный инфекционный эндокардит;

- сердечная недостаточность (понижение ЧСС с неполноценным кровоснабжением);

- гипертензия легких (повышается давление в сосудах легких из-за застаивания крови).

Пациенты, которые были прооперированы, рискуют получить такие последствия:

- тромбоэмболия артерий внутренних органов. Тромб появляется в месте операции. Самые небезопасные – ишемический инсульт (погибает часть мозга из-за прекращения снабжения его кровью) и мезентериальный тромбоз (погибает часть кишечника из-за прекращения снабжения его кровью);

- инфекционный эндокардит (воспаляется внутренняя сердечная оболочка);

- атриовентрикулярная блокада (замедляется и полностью прекращается продвижение электрического импульса от предсердий к желудочкам);

- паравальвулярные фистулы (прорезываются участки швов, которые удерживают искусственный клапан сердца, при возникновении кровотока сзади него);

- тромбоз протеза (формируются тромбы возле протеза клапана, которые нарушают надлежащий ток крови);

- разрушение биологического протеза с аналогичным хирургическим вмешательством;

- кальциноз биологического протеза (откладываются соли кальция в искусственном сердечном клапане, который создан из ткани животных).

Прогнозы при таком недуге варьируются от степени и формы главного недуга, который сформировал подобный сердечный порок, от выражения изъяна в клапане и от общего состояния миокарда.

Когда наблюдается умеренная стадия болезни нормальное состояние человека и работоспособность сохранится на протяжении нескольких лет.

Выраженная форма болезни, понижение силы миокарда достаточно скоро ведет к появлению сердечной недостаточности (развивается застаивание крови в результате снижения выброса сердца). Больше 5 лет живут 9 из 10 человек, больше 10 лет – 4 из 5 пациентов.

Классификация

Степени выраженности патологии определяются по двум ключевым критериям:

Первичная митральная регургитация часто изначально диагностируется на основании нахождения систолического шума у бессимптомного пациента. У некоторых пациентов диагноз возникает только после начала фибрилляции предсердий или симптомов сердечной недостаточности. Клинический исход пациентов с симптоматической тяжелой митральной регургитацией, вызванной первичной болезнью митрального клапана, очень низок, так что существует единообразное согласие, что операция клапана показана для симптомов из-за первичной регуляции митрального клапана.

- По уровню интенсивности регургитации (возвратного движения крови);

- По уровню прогиба клапанных створок.

Существует три степени выраженности ПМК:

У пациентов с первичной митральной регургитацией может быть интервал в несколько лет между диагнозом значимой митральной регургитации и началом симптомов с частотой появления симптомов 2-4% в год в одной серии из 300 пациентов с митральным пролапсом перспективно. Тем не менее, частота появления симптомов зависит от этиологии болезни митрального клапана и тяжести регургитации. Например, частота появления симптомов и неблагоприятных исходов значительно выше у пациентов с тяжелой митральной регургитацией, вызванной частичной брошюрой.

Алгоритм медицинской помощи ПМК

В дополнение к развитию симптомов, две основные проблемы у пациентов с бессимптомной первичной болезнью митрального клапана — это риск внезапной смерти и риска необратимой дисфункции левого желудочка. Риск внезапной смерти оценивается в 10-100 раз в норме, при этом абсолютный риск внезапной смерти составляет 1-5% в течение шести лет. Факторами риска внезапной смерти у пациентов с митральной регургитацией являются систолическая дисфункция левого желудочка, избыточность лифтов и тяжелая митральная регургитация.

I ст.

Створки провисают на 3-6 мм. Слабо выраженная МР, сердце функционирует без значительных изменений. Интенсивность симптомов при 1 степени ПМК незначительная, риски для здоровья и жизни отсутствуют, потребности в терапевтическом лечении нет.

II ст.

Створки прогибаются на 6-9 мм, умеренная систолическая регургитация: кровь достигает центральной зоны предсердия. Симптоматика выражена незначительно.

Показано проведение лечебных процедур, устраняющих симптомы.

III ст.

Клапанный прогиб превышает 9 мм, что в сочетании с регургитацией, при которой кровь достигает противоположной части предсердия, приводит к развитию выраженных нарушений в функционировании сердца.

Однако в долгосрочной перспективе некоторые пациенты развивают необратимое снижение сократимости левого желудочка. Диагностика нарушенной сократимости является проблематичной, поскольку простые клинические показатели эффективности левого желудочка, такие как фракция выброса, могут находиться в нормальном диапазоне, даже если функция нарушена, из-за измененных условий нагружения, вызванных самим изжогом. Еще большее беспокойство вызывает это необратимое ухудшение функции левого желудочка при отсутствии клинических симптомов.

Таким образом, клиническое лечение хронической бессимптомной митральной регургитации фокусируется на периодических исследованиях изображений для раннего выявления дисфункции желудочков. Другие неблагоприятные последствия хронической митральной регургитации, связанные с серьезностью и продолжительностью регургитации, включают в себя расширение левого предсердия, фибрилляцию предсердий и легочную гипертензию.

При третьей степени ПМК показана операция на митральном клапане: либо вживляется протез, который выполняет функции клапана, либо проводится хирургическая коррекция створок.

Прогноз

Прогноз при регургитации клапанов сердца первой степени благоприятный. При постоянном наблюдении у лечащего врача, осложнения выявляются сразу и при необходимости назначается лечение.

При второй степени дело обстоит иначе. После установления диагноза, только шестьдесят процентов продолжают оставаться на ногах и то, только в течение пятнадцати лет. Смерть приходит по причине инфаркта, недостаточность сердца, эмболии, легочной пневмонии.

Профилактические мероприятия направлены на снижение рисков возникновения обратного кровотока в сердце.

Таким образом, регургитация клапанов сердца является серьезным заболеванием. Которое может быть, как приобретенным, так и врожденным. Локализуется между разными отделами сердца (в правой его части или левой). Имеет различные степени развития, первая из которых самая простая, не имеет симптомов, поэтому заболевание сложно вычислить.

При выявлении патологии проводят лечение операционными методами или медикаментозным. Главное не опоздать, поэтому рекомендуют систематическое обследование организма у специалиста.

Аортальная регургитация

Вот теперь и настало моё время попросить помощи у Пикабушников, т.к. я считаю, это он является одним из самых оперативных ресурсов. Прошу не топить, оставлю коменты для минусов.

У нас в семье случилась беда. Мой старший брат сильно заболел.

Одним вечером ему стало плохо, поднялась температура, стало тяжело дышать и он вызвал скорую. Его отвезли в больницу №А, там в приёмном, взяв все анализы, ничего особенного не нашли, сказали, что это межрёберная невралгия и отправили домой.

На следующий день лучше не становится, снова вызывает скорую, прибывшие медики смеются над назначением из больницы №А, и отвозят его в больницу №В. В приемной больницы №В история повторяется, ничего особенного не находят, также предполагают межреберную невралгию, пишут лечение + наблюдение в поликлинике и отправляют домой (это было воскресенье).

Тут можно добавить, что мой брат из тех людей, кто не соответствует внешнему и внутреннему миру.

Внешне он худой, жилистый, накаченный чувак, сгорбленный (от мышц) и лысый – для посторонних он конкретно напоминает бандита из 90-х))) На самом же деле ему 40 лет, у него жена и 2-е сыновей 14 и 5-ти лет, он КМС по боевым видам спорта, имеет красный диплом по экономической специальности, всю жизнь поддерживает себя в хорошей физической форме, постится ежегодно, и пашет как проклятый на стройке, потому что считает, что честные деньги можно заработать физическим трудом. Построил дом, квартиру, всё заработал сам, а еще он является почетным донором. В общей сложности у него более 140-ка кровосдач. Имея редкую группу, он сдаёт не только кровь, но и её компоненты (плазму). Из-за этого постоянно находится на хорошем питании. Но! внешне напоминает “бандита”, и мы думаем, в приёмных отделениях так и подумали (чего уж тут напрягаться?). Да он и сам сказал, что к нему отнеслись как к отбросу.

На следующий день к нему домой из поликлиники пришла терапевт, подтвердила лечение и порекомендовала, если он хочет, посетить невролога. А ему все плохо, и дышать не может. В тот же день отправился к неврологу.

Тут наконец-то его положили и стали проводить обследование.

Положили в понедельник вечером, в среду он нам позвонил и сказал не беспокоить, пока не позвонит сам. Сутки нет информации, звоним, потом едем в больницу.

Там сообщают что он находится в хирургической реанимации и его ввели в медикаментозную кому. Оказалось – сепсис – полное заражение крови. Легкие и сердце поражены и полны гноя. Мы молились, а лечащая врач, “дышала” вместе с ним.

Но инфекция слишком сильно повредила органы. Впоследствии оказалось, что наша бяка это золотистый стафилококк. За тот период, что он находился в реанимации, каждый день в палате кто-то умирал, это очень подкашивало психологически. Но наша мама взяла всё в свои руки и выходила его. Стали собирать консилиумы – требуется операция на сердце, т.к. повреждены клапаны.

Заведующий кардиохирургическим отделением больницы №А переводит его к себе и берется за его лечение. Там брат и рассказывает историю, как его отправили из приёмного отделения.

Заведующий предупредил нас, что операция сложнейшая, будет заменен один клапан и отреставрирован другой, исход может быть любым. 23 ноября проводят операцию и всё проходит успешно. 24 утром уже перевели в палату, разрешили вставать.

Сейчас он должен был бы уже проходить реабилитацию в кардиологическом центре, но врачи не отпускают его. Еще осталась проблема с легким, есть затемнение, пытаются что-то сделать. Сказали, на всю реабилитацию оставят в больнице. Вчера уже перевели в обычную кардиологию.

Так вот позвонил он мне сегодня, попросил книжек ему на телефон закачать, чтобы мозги не сохли. Сам то он у меня с техникой не дружит, с интернетом тоже, так, по мелочи. Еще сказал, тесты по ПДД скинуть, это его любимое, любит, чтобы правила от зубов отскакивали.

Так вот хочу пикабушники вас попросить, порекомендовать литературу для него. У нас вкусы не совпадают совсем. Я больше детективы люблю, а он любит военную историю, но там уже всё перечитал, что мог. Говорит, научную фантастику можно попробовать или что-то типа Метро 2033.

В общем подскажите мне литературу такую, новенькое не обязательно, чтобы можно было в свободном доступе найти. Сегодня мама привезет его телефон, и до завтра у меня будет время это сделать. Спасибо всем, кто дочитал, за стиль написания не бейте – ребенок маленький не даёт сосредоточится.

Берегите себя.

Симптоматика

Например, признаки регургитации трикуспидального клапана определяются стадией развития болезни и ее формой. Во время первой и второй степени пациенты практически не замечают явных симптомов у себя

Но при этом можно обратить внимание на интенсивность пульсации вен в области шейного отдела. Причиной становится повышение давления крови в сосудах

Для определения такого симптома нужно приложить ладонь к шее с правой стороны. При прогрессировании заболевания больные замечают, что их вены набухают и подергиваются.

Признаки митральной регургитации хорошо проиллюстрированы на рисунке:

Симптомы недостаточности аортального клапана не проявляются очень длительно, и в этом ее опасность. Когда появляется одышка, слабость, бледность и приступы стенокардии, левый желудочек уже сильно расширен.

Недостаточность пульмонарного клапана проявляется нарушениями ритма, цианозом кожи, нарастанием отеков и увеличением печени.

Регургитация митрального клапана 1 степени

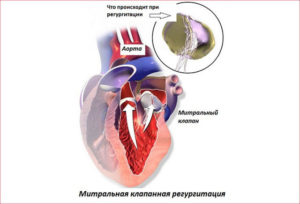

Через митральный клапан кровь из левого предсердия поступает в левый желудочек сердца, и только потом в аорту. В отдельных случаях возникает регургитация митрального клапана – состояние, при котором клапан недостаточно смыкается или створки клапана прогибаются в полость левого предсердия, и это приводит к изменению направления потока крови.

Причины регургитации клапана

Пролапс митрального клапана с регургитацией относится к наиболее распространенным нарушениям сердечнососудистой системы. Заболеваний, приводящих к повреждению или ослаблению сердечного клапана, много. Отметим самые частые причины регургитации:

- врожденные патологии, передающиеся по наследству;

- ишемия сердца и гипертензия;

- ревматизм сердца;

- инфекционный эндокардит;

- травмы грудной клетки.

Специалисты-кардиологи предупреждают, что неконтролируемый или длительный прием медицинских препаратов Фенфлурамин и Дексефенфлурамин, также может привести к развитию патологии митрального клапана.

Симптомы регургитации митрального клапана

Симптомы заболевания могут развиваться постепенно или проявиться внезапно. Наиболее характерными признаками регургитации являются:

- постоянная физическая усталость;

- учащенное дыхание и быстрое сердцебиение;

- одышка;

- частые позывы к мочеиспусканию;

- кашель.

При проведении осмотра врач замечает:

- шумы в сердце;

- характерное потрескивание в легких;

- вибрации над сердцем;

- признаки правосторонней сердечной недостаточности (вздутие шейных вен, увеличение печени, отеки лодыжек).

Различают четыре степени регургитации митрального клапана:

- При регургитации митрального клапана 1 степени прогиб створок не превышает 3 – 6 мм, обратный кровоток незначительный, и состояние пациента близко к физиологической норме.

- При 2 (умеренной) степени заболевания прогиб створок составляет 9 мм, и клинические проявления становятся более заметны.

- 3 степень – выраженная регургитация клапана, характеризуется прогибом створок свыше, чем на 9 мм, при этом полость предсердия расширяется, стенки желудочка утолщаются, наблюдаются заметные нарушения сердечного ритма.

- Тяжелая регургитация клапана сердца – 4 степень, может повлечь опасные для жизни аритмии, тромбоэмболию (образование подвижных сгустков крови), инфицирование сердечного клапана, легочную гипертензию.

Диагностика и терапия при регургитации митрального клапана

Хотя регургитация в створках митрального клапана 1 – 2 степени не представляет угрозы здоровью, но из-за того, что нарушения могут прогрессировать, современная кардиология придает большое значение своевременному диагностированию патологии. При подозрении на заболевание проводят:

- УЗИ сердца;

- ЭКГ;

- рентгенографию грудной клетки;

- магнитно-резонансную томографию.

При незначительной и умеренной степенях регургитации митрального клапана рекомендуется ограничить психологические и физические нагрузки, вести здоровый образ жизни, а при необходимости использовать консервативные методы коррекции. Ревматическая митральная регургитация предполагает проведение антибиотикотерапии. При выраженной и тяжелой степенях требуется систематическая терапия, возможна хирургическая пластика клапана или его протезирование. С целью предотвращения тромбоэмболии при тяжелой регургитации кардиологи рекомендуют применять антикоагулянты – лекарственные препараты, препятствующие образованию тромбов.

Внимание! Если поставлен диагноз «регургитация митрального клапана» необходимо регулярно посещать врача и выполнять его рекомендации

Диагностика и лечение

У пациентов с хронической митральной регургитацией лечение направлено на предотвращение вторичных осложнений заболевания. Профилактика эндокардита указана на основе принятых рекомендаций. У пациентов с ревматическим клапанным заболеванием также должны быть реализованы рекомендации по профилактике рецидивной ревматической лихорадки

Поскольку многие пациенты с митральной регургитацией в конечном итоге нуждаются в хирургическом вмешательстве, а так как хирургическое вмешательство является более высоким риском при заболевании коронарной артерии, особенно важно оценить и лечить факторы риска развития коронарной артерии

Пролапс митрального клапана 2 степени диагностирует кардиолог, который слушает жалобы, задает уточняющие вопросы и при подозрении на патологию дает направление на дополнительные диагностические мероприятия:

- Эхография;

- Ультразвуковое обследование сердца.

Эти методы позволяют определить степень выраженности аномалии, интенсивность регургитации и другие нарушения сердечной деятельности.

Если возникает фибрилляция предсердий, указывается лечение антикоагуляцией, кардиоверсией или контролем скорости. Периодическая клиническая и эхокардиографическая оценка является ключом к оптимальному управлению хронической митральной регургитацией. Оперативное вмешательство при начале симптомов и раннее вмешательство для предотвращения систолической дисфункции левого желудочка или легочной гипертензии обеспечивают оптимальные клинические результаты. Частота эхокардиографии определяется причиной и тяжести митральной регургитации.

Пролапс митрального клапана 2 степени можно контролировать, занимаясь спортом: упражнения укрепляют сердце и замедляют прогрессирование заболевания.

Но перед началом следует проконсультироваться у кардиолога, чтобы он дал рекомендации и сообщил, какие упражнения выполнять не следует.

Пациенты с легкой регургитацией нуждаются в нечастых обследованиях, примерно каждые пять лет. Пациенты с умеренной митральной регургитацией и нормальным размером левого желудочка изучаются каждые 1-2 года. Однако, если регургитация тяжелая или если «умеренная» регургитация сопровождается дилатацией левого желудочка, то ежегодная эхокардиография является подходящей. Частота обследования должна быть увеличена, если есть временное изменение симптомов или физическое обследование, новая начальная фибрилляция предсердий или если последовательные исследования предполагают прогрессирующее расширение левого желудочка, сократительную дисфункцию или увеличение давления в легких.

Терапия направлена на блокирование боли и сопутствующего дискомфорта, восстановление нормального ритма и устранение патологических изменений в психическом состоянии.

Лечение пролапса осуществляется с применением следующих препаратов:

И наоборот, у пациента с умеренной или умеренной регургитацией интервал между эхокардиограммами может быть увеличен, если есть устойчивые результаты в течение двух-трех интервалов обследования. Нет конкретного подхода к самому процессу болезни у пациентов с первичной митральной регургитацией. Нет известных методов лечения, которые благоприятно изменяют ткань листочков при миксоматозном митральном клапане; аномалии листовок в этом генетическом расстройстве кажутся неотъемлемыми без каких-либо известных связанных клинических факторов или медицинского лечения.

-

Седативные средства.

Уменьшают тревожность, улучшают сон, снижают напряжение при стрессовых ситуациях. При невыраженных симптомах тревожности применяются лекарства на травяной основе: валериана, пустырник. -

Бета-адреноблокаторы.

Блокируют действие адреналина, восстанавливают нормальный пульс. -

Антикоагулянты.

Разжижают кровь, что положительно влияет на обменные процессы и снижает риск возникновения тромбов. -

Антидепрессанты, ноотропы.

Снижают выраженность астении и депрессии. -

Комплексы витаминов и минералов.

Устраняют дефицит веществ, улучшают сердечную деятельность и сосудистый тонус.