Клапанный пневмоторакс

Содержание:

Первая помощь

Пневмоторакс в клапанной или открытой форме принадлежит к числу неотложных состояний, при наступлении которых нужно незамедлительно вызывать скорую. Затем обязательно следует произвести следующие действия:

- остановить процесс наполнения воздухом плевральной полости пострадавшего;

- прекратить кровотечение.

Первая неотложная помощь при любом типе пневмоторакса заключается не только в применении медикаментозной терапии, но и соблюдении определенного режима.

Пациенты с пневмотораксом госпитализируются в хирургический стационар (по возможности в специализированные отделения пульмонологии). Врачебная помощь состоит в проведении пункции плевральной полости, эвакуации воздуха и восстановлении в полости плевры отрицательного давления.

Пневмоторакс симптомы

Проявления клинических симптомов у пациента и степень их тяжести зависит от типа пневмоторакса, объема воздуха в плевральной полости и компенсаторных возможностей организма. Наличие или отсутствие признаков сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности зависит от степени коллабирования легкого и сдавления органов средостения.

В классическом виде пневмоторакс является внезапным неотложным состоянием, для которого характерен внезапный дебют клинического симптомокомплекса и бурное нарастание симптомов. Первым признаком пневмоторакса является резкая колющая боль в грудной клетке, часто не имеющая четкой локализации и иррадиирущая в плечевой пояс, шею и верхнюю половину брюшной полости. Некоторые больные не ощущает выраженного болевого синдрома, а предъявляют жалобы на острую нехватку воздуха и затрудненное дыхание, в связи с чем, нарастает частота и глубина дыхательных движений.

С целью уменьшения болевого синдрома и выраженности одышки больной вынужден занять положение «лежа на больном боку» и ограничивать глубину дыхательных движений, что является патогномоничным симптомом пневмоторакса. Если имеет место открытый тип пневмоторакса, то через рану в грудной клетке происходит выделение пенистой крови, которая выходит с шумом.

Степень проявления симптомов пневмоторакса напрямую зависит от выраженности спадения легкого, так классический симптомокомплекс развивается при коллапсе легкого (в 40-ка %). При небольшом количестве свободного газа в плевральной полости наблюдается вялотекущее латентное течение с невыраженным болевым синдромом, что в значительной степени негативно влияет на своевременную диагностику заболевания.

При первичном объективном обследовании пациента выявляется выраженная бледность слизистых оболочек и кожных покровов, цианоз верхней половины туловища и головы. Пораженная половина грудной клетки визуально отстает в акте дыхания по сравнению с другой половиной, а также отмечается выбухание межреберных пространств на стороне предполагаемого пневмоторакса.

Травматический пневмоторакс часто сопровождается распространением воздуха в межмышечные и подкожные пространства грудной клетки и шеи, в связи с чем, появляются признаки подкожной эмфиземы (увеличение в объеме мягких тканей, ощущение хруста при пальпации).

Тщательно выполненная перкуссия и аускультация легких в 100% случаев позволяет достоверно установить диагноз «пневмоторакс». Так, во время перкуссии, над пораженной половиной грудной клетки определяется пустой коробочный звук, так как проводимость звука над воздухом очень хорошая, в то время как аускультативно везикулярное дыхание полностью отсутствует или резко ослаблено.

Подозрение на пневмоторакс является абсолютным обоснованием для назначения больному рентгенографии органов грудной полости, так как данный метод обследования считается лучшим в диагностике наличия воздуха в плевральных полостях. Обязательным является выполнение рентгенограммы в положении стоя и латеропозиции. Скиалогическими признаками пневмоторакса является наличие свободного газа в плевральной полости, уменьшение в объеме легкого на стороне поражения, а в случае напряженного пневмоторакса определяется смещение структур средостения в здоровую сторону.

При ограниченном объеме воздуха в плевральной полости необходимо выполнить компьютерную томографию, которая позволяет диагностировать не только ограниченный пневмоторакс, но и причину его возникновения (туберкулезная каверна, эмфизематозные буллы, заболевания легких, сопровождающиеся патологией интерстиция).

Следует учитывать, что в течение суток после развития пневмоторакса возможно присоединение реакции плевры в виде плеврита, который проявляется в виде повышения температуры тела, болезненности в грудной клетке при дыхании и движениях. Впоследствии нарастают явления дыхательной недостаточности, вследствие развития спаечного процесса в плевральных полостях, затрудняющего расправление легочной ткани.

Лечение

Леч. мероприятия зависят от вида П. Выжидательная консервативная терапия (покой, симптоматические, обезболивающие средства) применяется только при небольших П. (воздух занимает менее 25% объема плевральной полости). Для ускорения расправления легкого прибегают к активной аспирации воздуха из плевральной полости. Воздух при закрытом П. любой этиологии удаляют во время плевральной пункции (см.). При травматическом открытом П. показана неотложная операция, заключающаяся в ревизии места повреждения легкого, остановке кровотечения, послойном ушивании раны грудной стенки и дренировании плевральной полости. Введение дренажа с активной или, если это по каким-либо причинам невозможно, с пассивной аспирацией воздуха (по Бюлау) является неотложным и эффективным методом устранения напряженного (клапанного) травматического П. (см. Аспирационное дренирование, Бюлау дренаж, Грудь, Дренирование).

Лечение спонтанного П. в зависимости от показаний может быть как консервативным, так и оперативным. Подавляющее число больных, у к-рых он возник впервые, излечивается путем аспирации воздуха из плевральной полости с помощью плевральных пункций или дренирования. Дренажная трубка вводится через троакар лучше всего во втором межреберье спереди или в третьем — в подмышечной области. Для определения характера патологии, наличия плевролегочного сообщения и его вида перед этой манипуляцией производится торакоскопия. Удаление воздуха через дренаж осуществляется с помощью вакуумной системы. Введение в плевральную полость различных веществ (тальк, 40% р-р глюкозы, йодинол и др.) с целью вызвать асептическое воспаление и облитерацию плевральной полости (плевродез) применяется редко, т. к. не гарантирует от рецидива П. и сопровождается осложнениями (пневмоплеврит, обширный фиброторакс, упорные боли). Больным туберкулезом, у к-рых инфицирование плевральной полости наиболее вероятно, наряду с аспирацией воздуха плевральную полость орошают р-рами противотуберкулезных средств (см.). Иногда, несмотря на аспирацию, расправить легкое не удается из-за продолжающегося поступления воздуха через плевролегочные свищи. В этом случае весьма эффективным оказался метод временной окклюзии бронхов соответствующей доли полубиологическими или синтетическими материалами (поролоновой губкой и др.) в течение 5—12 дней.

Оперативное лечение предпринимается у 5 — 15% больных в основном при осложненном спонтанном П., невозможности расправления легкого из-за крупных или множественных плевролегочных свищей, существования в нем больших полостных образований или частых рецидивах. Во время торакотомии (см.) устраняется патол, плевролегочное сообщение, возникшее в поверхностных слоях легкого, путем иссечения (эктомии) или ушивания (пликации) булл и субплевральных пузырей. Если этого оказывается недостаточно для герметизации легкого, производят экономные, обычно атипичные, резекции. В единичных случаях прибегают к лобэктомии (см.). Надежно предотвращает рецидив плеврэктомия (см.), после к-рой легкое прочно срастается с грудной стенкой. Большинство хирургов предпочитает производить ее одновременно с перечисленными выше вмешательствами. В послеоперационном периоде обязательно активное расправление легкого путем дренирования плевральной полости и постоянной аспирации воздуха и экссудата. При хроническом П., «ригидном легком» и сформировавшихся бронхопульмональных свищах показаны сложные восстановительные операции типа плеврэктомии или декортикации легкого (см.) с ликвидацией бронхоплеврального сообщения и при необходимости резекцией пораженной части легкого.

В условиях интубационного наркоза с нейровегетативной блокадой и искусственной вентиляцией легких операционный П., даже двусторонний, не ведет к выраженным нарушениям гемодинамики и газообмена и не утяжеляет проведение оперативных вмешательств. К концу операции после расправления легких и дренирования плевральной полости воздух из нее удаляют и П. ликвидируется.

Особенности пневмоторакса

Сохранение воздуха происходит между листками плевральной ткани. Из-за нарушения в дыхании быстро развивается сердечно-сосудистая аномалия или недостаточность. Патологическое состояние возникает, если на поверхности лёгкого или в грудной клетке есть прободение.

Из-за нарушения в дыхании быстро развивается сердечно-сосудистая аномалия или недостаточность.

Воздух в полости оказывает сильнейшее давление, что приводит к опаданию лёгкого или его частей. Перед тем, как оказывать первую помощь при пневмотораксе, нужно изучить симптомы. Как определить подобное нарушение?

Классификация по происхождению

Клинические проявления недуга имеют интенсивный и резкий характер. Во многом помощь больному зависит от причины возникновения патологического состояния. По этому фактору пневмоторакс бывает травматическим и спонтанным. Рассмотрим каждую причину более детально:

- Формирование свища может быть следствием открытой либо закрытой раны, в первом случае повреждение проникающее, а во втором происходит разрыв плевры или же легкого. Как правило, к таким повреждениям относятся колото-резанное и огнестрельное ранение, разрыв бронхов, а также перфорация различными телами. Больные с таким диагнозом поступают после дорожно-транспортного происшествия, падения с большой высоты, повреждения органов дыхательной системы по причине интубации. Такие травмы приводят к проникновению в плевральную область не только воздушного потока, но и крови, в результате чего возникает гемоторакс.

- Внезапный клапанный пневмоторакс появляется по причине патологического процесса, например, из-за туберкулеза, муковисцитоза или эмфиземы, в результате которых часть легкого разрывается при повышенных физических нагрузках, кашле, игре на музыкальных (духовых) инструментах и т. д.

Клапанный пневмоторакс может возникнуть при переломе ребер

Независимо от причины возникновения больному требуется своевременная помощь, в первую очередь нужно уменьшить болевые ощущения, чтобы устранить вероятность болевого шока.

Причины пневмоторакса

Наиболее частой причиной является травма грудной клетки, сопровождающаяся переломами ребер. В наше время эта ситуация обычно возникает во время дорожно-транспортных происшествий: характерно развитие пневмоторакса при рулевой травме, когда автомобильный руль в результате столкновения ломает ребра водителю.

Наиболее частой причиной является травма грудной клетки, сопровождающаяся переломами ребер. В наше время эта ситуация обычно возникает во время дорожно-транспортных происшествий: характерно развитие пневмоторакса при рулевой травме, когда автомобильный руль в результате столкновения ломает ребра водителю.

Другая причина, связанная с травмой – это проникающие ранения грудной клетки – ножевые или огнестрельные, а также ранения, полученные при падении на острые выступающие предметы – арматуру, доски, большие гвозди.

У некоторых людей заболевание может возникать и спонтанно. В этом случае имеются врожденные или приобретенные слабые места в легких, где на месте эластичной, прочной ткани находится тонкая и легко рвущаяся.

Это пациенты с легочным туберкулезом, бронхиальной астмой, а также с буллами – шарообразными дефектами развития легочной ткани. В таких случаях сильный кашель или падение на землю могут спровоцировать разрыв легкого и развитие пневмоторакса.

Причины пневмоторакса

Пневмоторакс может быть следствием драки, обвала в горах или аварии на автостраде. Спонтанный пневмоторакс характерен сильным переломом ребер. Для того чтобы спасти жизнь больному, следует знать, правила оказания первой помощи. Травма грудной клетки может быть осложнена этим заболеванием.

Жизнь человека сложно оценить в денежном эквиваленте. К сожалению, никто не застрахован от ситуации, в которой каждая минута может стоить человеку здоровья. Каждый должен знать, как помочь пострадавшему, какие симптомы травмы, а также возможные ее последствия.

Для того чтобы правильно оказать помощь при пневмотораксе, следует разобраться в особенностях анатомии, а также причинами возникновения этой аномалии.

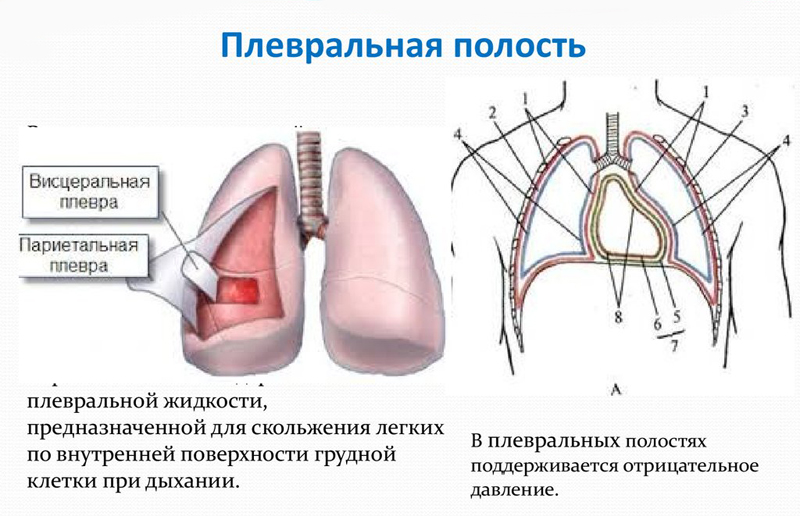

Кислород попадает в легкие при вдохе через альвеолы. Спонтанный пневмоторакс приводит к тому, что воздух сразу же проникает в плевральную полость. Она образовывается из двух листков плевры. Следует отметить, что каждое отдельное легкое защищено дополнительным чехол. Всего в грудной клетке насчитывают три футляра. Лист плевры связан с легким таким образом, что его невозможно отделить от него без серьезного повреждения внутреннего органа.

Наружный лист необходим для того чтобы усилить структуру грудной клетки с внутренней части. Плевральная область герметична из-за того, что сверху и снизу они плотно срастаются между собой. Отрицательное давление обеспечивается за счет небольшого количества секрета, который дополнительно необходим также для скольжения листков друг о друга. Эта структура необходима для обеспечения беспрепятственного расширения легких во время вдоха.

Диагностика

Уже при осмотре пациента выявляются характерные признаки пневмоторакса:

- пациент принимает вынужденное сидячее или полусидячее положение;

- кожные покровы покрыты холодным потом, одышка, цианоз;

- расширение межреберных промежутков и грудной клетки, ограничение экскурсии грудной клетки на пораженной стороне;

- снижение артериального давления, тахикардия, смещение границ сердца в здоровую сторону.

Из инструментальных методов обследования «золотым стандартом» является рентгенография грудной клетки в сидячем положении или стоя. Для диагносцирования пневмоторакса с маленьким количеством воздуха, используется рентгеноскопия или рентгенография на выдохе.

Окончательный диагноз ставится по результатам рентгенограммы или томографии, на основании которых пневмоторакс дифференцируют со следующими заболеваниями:

- Асфиксия;

- плеврит;

- инфаркт миокарда;

- диафрагмальная грыжа.

Помощь пациентам при открытом пневмотораксе

Первая помощь при открытом пневмотораксе заключается в предотвращении поступления воздуха в грудную клетку. Для того чтобы остановить этот процесс, на область травмы накладывают окклюзионную повязку – герметичная повязка, не допускающая проникновения воздуха.

Для ее наложения нужны стерильные салфетки, бинт, воздухонепроницаемый материал (клеенка, целлофан), антисептический раствор.

Правила эффективного наложения окклюзионной повязки:

- Пострадавшего усадить лицом к себе, успокоить и объяснить ваши дальнейшие действия.

- Надеть перчатки, провести визуальный осмотр места травмы, определить, где воздух проникает в плевральную полость.

- Кожу обработать антисептиком.

- Положить стерильные салфетки и зафиксировать их с помощью лейкопластыря или бинта.

- Сверху место травмы накрыть клеенкой или полиэтиленовой пленкой.

- Завершить бинтование.

Для предупреждения развития болевого шока делают подкожные или внутримышечные инъекции обезболивающих препаратов. Для поддержания сердца – адреналин, атропин. Для восполнения кровопотери подключают капельницу со специальными инфузионными растворами для восполнения ОЦК (объем циркулирующей крови). Для обеспечения проходимости дыхательных путей пострадавшему делают оксигенотерапию (подача кислорода) или искусственную вентиляцию легких.

Пострадавшего срочно госпитализируют в вертикальном положении (сидя).

В условиях стационара первая помощь при пневмотораксе направлена на выведение воздуха из грудной клетки.

- обеспечивает асептику (стерильность) раны;

- способствует быстрому заживлению;

- предупреждает развитие инфекционных осложнений.

Затем приступают к декомпрессии плевральной полости – устранение воздушной подушки. Для этого проводят дренирование по Бюлау.

Если легкое механически повреждено и нарушена его анатомическая целостность, пациенту делают операцию – торакотомию. Это хирургическое вскрытие грудной клетки с целью детального обследования органов грудной полости. Если легкое повреждено, делают резекцию или ушивание раны.

Ушивание раны

Ушивание раны легкого – это хирургическая операция по восстановлению целостности и функциональности легкого. Для ее проведения представляются некоторые трудности, связанные с наложением швов на легочную паренхиму. Слабый соединительнотканный каркас приводит к тому, что после прокола иглой раневой канал вокруг шовной нити увеличивается в диаметре, наполняется воздухом и кровью. Дополнительные повреждения наносятся при попытке завязать узел. Нить врезается в легочную ткань, травматизируя.

Цель операции – обеспечить герметичность и физиологическое постоянство легкого. Для этого шов накладывают глубоко. Лучше, если швы накладываются еще на сжатый и спавшийся орган. Для этого используют атравматичную иглу и шелковую нить.

Резекция легкого

Травматическое повреждение паренхимы приводит к ее увеличению и разрушению. Чтобы остановить этот процесс, требуется оперативное вмешательство. Резекция легкого – это иссечение и удаление части органа. Часть легкого удаляют по долям (лобэктомия) или сегментам (сегментэктомия). Можно удалять сразу несколько долей или сегментов.

Операция может привести к осложнениям, хоти они возникают не часто. Во время проведения хирургического вмешательства есть риск развития сильного кровотечения, связанного с плотной кровеносной сетью в паренхиме легкого.

Послеоперационные осложнения:

- пневмония;

- ателектаз – сжатие стенок органа;

- дыхательная и сердечная недостаточность как следствие декомпенсации организма и его приспособления к новым условиям.

Классификация и причины

Различают несколько основных разновидностей пневмоторакса:

- Спонтанный.

- Искусственный.

- Травматический.

Каждый вид острого состояния имеет разные причины возникновения и некоторые определенные характерные особенности.

Важно! Пневмоторакс – это опасное острое состояние, при котором человеку требуется экстренная госпитализация!

Спонтанная разновидность патологии обусловлена случайным надрывом плевральной ткани. Это, в свою очередь, дает ход потоку воздуха во внутреннюю полость.

Такая опасная ситуация чаще всего развивается на фоне серьезных хронических или острых патологий легких:

- Туберкулез.

- Абсцесс легочных тканей.

- Пороки развития органа.

- Эмфизема.

- Киста.

Спровоцировать развитие опасного состояния способен любой недуг, сопровождающийся скоплением воздуха в плевральной полости. Предшественниками возникновения опасного состояния может явиться сильный кашель, неловкое движение, стрессовый темп дыхания (одышка, апноэ).

Искусственный пневмоторакс – это единственная разновидность патологии, которая условно не несет опасности, так как полностью контролируется медицинским персоналом. Этот вид состояния искусственно вызывают для проведения эндоскопических и рентгенографических исследований. Ранее подобный метод использовался для подавления туберкулеза легких.

Травматический тип осложнения – один из самых распространенных. Такое опасное состояние развивается на фоне травмирования области грудной клетки (ребер). Ситуация может развиться из-за автомобильной аварии, драки, падения с высоты и прочих вариантов несчастных случаев

Если человек повредил означенную область, важно сразу убедиться в отсутствие признаков пневмоторакса

Важно отметить, что в зависимости от патогенеза, выделяют следующие формы рассматриваемой патологии:

- Закрытая.

- Открытая.

- Клапанная.

При закрытом пневмотораксе в плевральную полость попадает ограниченное количество воздуха. Объемы не нарастают, и со временем циркуляция восстанавливается.

Открытая форма состояния весьма опасна, так как при ней фиксируется постоянный доступ воздуха в означенную область. При таком развитии событий происходит критическое нарушение газообмена, угнетение дыхательной функции. Событие может привести к серьезной гипоксии и, как следствие возникает серьезное осложнение в виде гемоторакса. Клапанная форма патологии характеризуется клапанным вхождением воздушных масс в область плевры. Внутрь воздух попадает, а обратно не выходит. Увеличение давления на орган провоцирует повреждение тканей. Такое состояние может перейти в шок.

Лечение пневмоторакса

В легких случаях, когда не происходит нарушения механизма дыхания, пневмоторакс не нуждается в особом лечении. При всех остальных случаях прибегают к оперативному вмешательству, делают плевральную пункцию и дренирование, а также выписывают препараты при выраженном болевом синдроме.

Дренирование плевральной полости

Основной целью является устранение смещения средостения, которое вызывает гемодинамические расстройства, расправление легкого и удаление из плевральной полости крови, воздуха или жидкости.

Вводить дренаж нужно всегда по верхнему краю нижележащего ребра и следить за выделением воздуха из плевральной полости с водным клапаном дренажной системы – пережимать нельзя, так как из него выходят пузырьки воздуха.

Химический плевродез

Относится к торакальной хирургии и довольно часто используется при лечении пневмоторакса. Для этого в плевральную полость устанавливают дренаж, через который вводят специально приготовленный раствор. Данный раствор включает в себя хлоргексидин в концентрации не менее 0,05% и спирт этиловый в концентрации не менее 70 объемных процентов.

После введения дренаж перекрывают не менее чем на 1 час. Затем производят подключение к активной аспирации с давлением от 20 мм водного столба. Способ позволяет обеспечить безопасную и надежную облитерацию плевральной полости за счет введения данного состава.

Известен способ облитерации плевральной полости с помощью плеврэктомии. Ее выполняют на протяжении от II до VII межреберья. Рассекают плевру вдоль ребра электрокоагуляционным крючком или ножницами, после чего отделяют от подлежащих тканей и удаляют.

Также используется метод химического плевродеза с использованием цитостатика Блеомицетина. Его суть заключается в том, что после торакоцентеза с активной аспирацией экссудата до полного осушения плевральной полости в последнюю вводили 45 мг Блеомицетина в 50 мл 0,9-процентного раствора NaCl.

Аспирация содержимого плевральной полости

При «сухой» аспирации возможны модификации режима процедуры. Аспиратор работает в двух режимах. Первый является постоянным уровнем разрежения, настраиваемым по необходимости до определенного значения при различных клинических ситуациях. Второй режим с более высоким уровнем разрежения начинает работать при изменении давления между дистальным и проксимальным участками дренажной трубки, в которой соответственно установлены два датчика давления, например, более чем на 20 мм вод. ст. (данный параметр является настраиваемым).

Это способствует устранению обтурации дренажа и улучшению его функции в дальнейшем. Также при данном способе описанный аспиратор способен самостоятельно вести подсчёт частоты дыхательных движений и подавать сигнал (в том числе звуковой) медицинскому персоналу при значительных ее изменениях.

Недостатком данного метода является отсутствие ассоциации с актом дыхания, что может вызвать ошибочное определение аварийной ситуации при подсасывании легкого на полном расправлении во время вдоха.

Кислородотерапия

Пациентам с пневмотораксом назначают кислородотерапию даже с нормальным составом артериальной крови, так как эта процедура способна ускорить разрешение пневмоторакса в 4-6 раз. Кислородотерапия приводит к денитрогенизации крови, что повышает абсорбцию азота из плевральной полости и ускоряет разрешение пневмоторакса.

Кислородотерапию назначают при напряженном пневмотораксе даже больным без фоновой патологии легких. У больных ХОБЛ и другими хроническими заболеваниями легких при назначении кислорода необходим контроль газов крови, так как возможно нарастание гиперкапнии.

Лапароскопия

Внедрение современных лапароскопических методов хирургического лечения обуславливает осложнения, нехарактерные для открытых оперативных доступов. В данном случае таковыми являются периоперационный пневмоторакс и плеврит. В настоящее время тактика ликвидации пневмоторакса при лапароскопии не однозначна. Предложенный способ устранения периоперационного пневмоторакса позволяет его ликвидировать и уменьшить число послеоперационных реактивных плевритов с 14% от числа случившихся пневмотораксов до 1%.

Восстановительный период

Восстановительный период может длиться достаточно долго и состоит он обычно из следующих мероприятий:

- дыхательная гимнастика;

- ЛФК;

- специальные гимнастические упражнения.

Хирурги восстанавливают герметичность и дыхательную функцию, но восстановить дыхание нужно самостоятельно.