Tweets

Содержание:

- Симптомы гидроторакса

- При каких заболеваниях возникает гидроторакс

- Online-консультации врачей

- Что такое гидроторакс легких?

- Осложнения

- Другие заболевания из группы Болезни органов дыхания:

- Какие анализы придётся сдавать при подозрении на гидроторакс.

- Гидроторакс: признаки на рентгенограммах

- Лечение гидроторакса

- Лечение гидроторакса легких

- Более поздние симптомы

- Гидроторакс – причины

- Важные аспекты лечения

Симптомы гидроторакса

Если патологическое скопление воды воспринимает суровые формы, хворого начинает тревожить одышка, повсевременно находится чувство тяжести в пораженной половине груди (в правой, левой, обоих зависимо от формы гидроторакса).

Также болезнь гласит о для себя последующими симптомами:

принужденная поза (высшая часть тела приподнята, наклон в сторону сосредоточения воды);

краснота кожных покровов;

легкое повышение температуры;

трудности с засыпанием.

Не считая того, при гидротораксе у пациента может произойти повышение в размерах лимфоузлов, может быть возникновение болевых чувства в мышцах, скованности движений. И, в конце концов, если собирается огромное количество воды, происходит деформация пораженной половины грудной клеточки. Разглаживаются межреберные промежутки, грудь выпячивается. Нездоровому проще лежать на пораженном боку, потому что в этой позиции реально избежать давления сверху.

При каких заболеваниях возникает гидроторакс

В медицине описано сразу несколько заболеваний, которые могут сопровождаться скоплением плевральной жидкости в легком. При этом основной причиной становится резкое повышение артериального давления.

- Цирроз печени. Согласно медицинской статистике, в 80% таких случаев развивается именно правосторонний гидроторакс легкого.

- Опухоли, расположенные в органах и тканях грудной клетки.

- Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или врожденные пороки сердца. В списке таких патологий хроническая сердечная недостаточность (известна под аббревиатурой ХСН). При таких показателях в различных участках тела возникают застои крови, провоцирующие гидростатическое давление. Результатом подобных изменений в организме часто становится переход жидкости в плевральную область.

- Почечные заболевания хронического характера (особенно высок риск у тех людей, которые страдают задержкой вывода жидкости из организма). Скопление жидкости при этом объясняется сниженным уровнем онкотического давления.

- Различные механические повреждения, травмы грудины.

- Синдром нарушения всасывания.

- Микседема.

- Пневмония.

- Анемия.

- Амилоидоз.

- Фибромы яичников.

Online-консультации врачей

| Консультация специалиста в области лечения стволовыми клетками |

| Консультация нефролога |

| Консультация эндоскописта |

| Консультация репродуктолога (диагностика и лечение бесплодия) |

| Консультация детского невролога |

| Консультация сосудистого хирурга |

| Консультация инфекциониста |

| Консультация трихолога (лечение волос и кожи головы) |

| Консультация педиатра |

| Консультация оториноларинголога |

| Консультация уролога |

| Консультация дерматолога |

| Консультация анестезиолога |

| Консультация гастроэнтеролога детского |

| Консультация генетика |

Новости медицины

Футбольные фанаты находятся в смертельной опасности,

31.01.2020

«Умная перчатка» возвращает силу хвата жертвам травм и инсультов,

28.01.2020

Назван легкий способ укрепить здоровье,

20.01.2020

Топ-5 салонов массажа в Киеве по версии Покупон,

15.01.2020

Новости здравоохранения

Глава ВОЗ объявил пандемию COVID-19,

12.03.2020

Коронавирус атаковал уже более 100 стран, заразились почти 120 000 человек,

11.03.2020

Коронавирус атаковал 79 стран, число жертв приближается к 3200 человек,

04.03.2020

Новый коронавирус атаковал 48 стран мира, число жертв растет,

27.02.2020

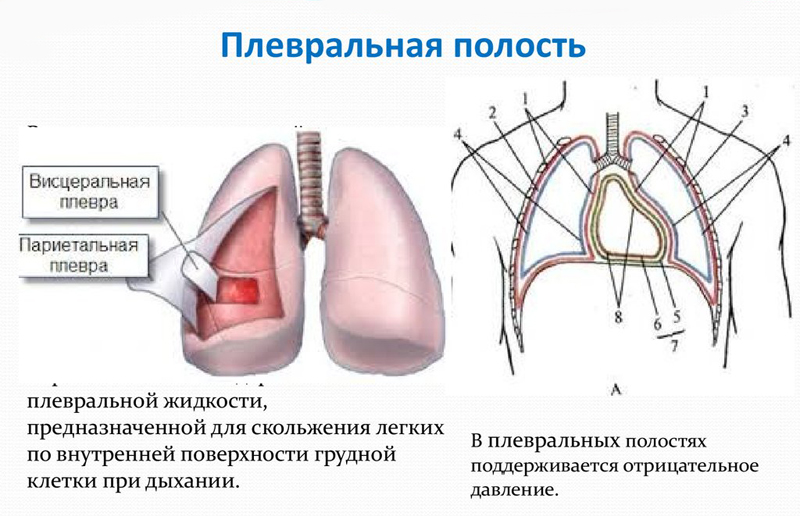

Что такое гидроторакс легких?

Гидроторакс легких – это болезнь, при котором в плевральной полости происходит скопление воды. В большинстве случаев экссудат имеет невоспалительный нрав. Патология не является самостоятельной, в главном она ухудшает течение основной заболевания. Гидроторакс способен стать спутником болезней, для которых типичны застой крови, наблюдаемый в малом круге кровообращения, высочайшее давление крови.

Болезнь способна принимать три формы:

левосторонняя (самая редчайшая);

двухсторонняя (самая пользующаяся популярностью).

У человека поначалу может появиться правосторонний (левосторонний) гидроторакс, потом преобразоваться в двухсторонний вид.

Также гидроторакс обычно разделяется на последующие группы:

хилоторакс (в полости плевры концентрируется лимфа);

гемоторакс (в полости плевры собирается кровь).

Количество воды, которая накапливается в полости плевры при гидротораксе, может быть разным – от 100 мл до нескольких л.. Обычно, проявления заболевания хворого не тревожат, если объем экссудата не выходит за рамки 200 мл.

Гидроторакс становится предпосылкой сжатия легочной ткани, уменьшения её размеров, это происходит, если жидкость собирается в большенном количестве. Также возможно смещение органов средостения. Результатом процесса может стать дыхательная дефицитность, нарушение кровообращения, в связи с чем оставлять болезнь без исцеления очень небезопасно.

Гидроторакс способен спровоцировать у пациента инфаркт, стать источником заморочек с почками и печенкой, вызвать отек легкого и другие небезопасные отягощения.

Осложнения

Справочно.

Осложнения гидроторакса, прежде всего, связаны с его влиянием на легкое на пораженной стороне.

Транссудат поддавливает альвеолярную ткань, заставляя ее спадаться. Массивный гидроторакс приводит к полному спадению одного легкого. Этот процесс называют рестриктивным ателектазом.

Транссудат поддавливает альвеолярную ткань, заставляя ее спадаться. Массивный гидроторакс приводит к полному спадению одного легкого. Этот процесс называют рестриктивным ателектазом.

Он приводит к развитию дыхательной недостаточности. Если своевременно начать лечение, легкое расправиться и будет нормально функционировать. Если с лечением затянуть, между альвеолярной тканью образуются соединительнотканные шварты. Легкое при этом уже не сможет расправиться.

Справочно.

Ряд других осложнений связан с травмированием или сдавлением сердца, пищевода, трахеи и крупных сосудов.

При этом пациент не может принимать пищу из-за дисфагии. Ему также сложно дышать вследствие уменьшения просвета крупных дыхательных путей. Сердце начинает меньше сокращаться, поскольку его поддавливает жидкость. Это приводит к гипоксии всех органов и тканей.

Кроме того, в транссудат могут проникать бактерии. В этом случае развивается гнойное воспаление с образованием эмпиемы плевры.

Другие заболевания из группы Болезни органов дыхания:

| Агенезия и Аплазия |

| Актиномикоз |

| Альвеококкоз |

| Альвеолярный протеиноз легких |

| Амебиаз |

| Артериальная легочная гипертония |

| Аскаридоз |

| Аспергиллез |

| Бензиновая пневмония |

| Бластомикоз североамериканский |

| Бронхиальная Астма |

| Бронхиальная астма у ребенка |

| Бронхиальные свищи |

| Бронхогенные кисты легкого |

| Бронхоэктатическая болезнь |

| Врожденная долевая эмфизема |

| Гамартома |

| Гистоплазмоз |

| Гранулематоз вегенера |

| Гуморальные формы иммунологической недостаточности |

| Добавочное легкое |

| Ехинококкоз |

| Идиопатический Гемосидероз легких |

| Идиопатический фиброзирующий альвеолит |

| Инфильтративный туберкулез легких |

| Кавернозный туберкулез легких |

| Кандидоз |

| Кандидоз легких (легочный кандидоз) |

| Кистонозная Гипоплазия |

| Кокцидиоилоз |

| Комбинированные формы иммунологической недостаточности |

| Кониотуберкулез |

| Криптококкоз |

| Ларингит |

| Легочный эозинофильный инфильтрат |

| Лейомиоматоз |

| Муковисцидоз |

| Мукороз |

| Нокардиоз (атипичный актиномикоз) |

| Обратное расположение легких |

| остеопластическая трахеобронхопатия |

| Острая пневмония |

| Острые респираторные заболевания |

| Острый абсцесс и гангрена легких |

| Острый бронхит |

| Острый милиарный туберкулез легких |

| Острый назофарингит (насморк) |

| Острый обструктивный ларингит (круп) |

| Острый тонзиллит (ангина) |

| Очаговый туберкулез легких |

| Парагонимоз |

| Первичный бронхолегочный амилоидоз |

| Первичный туберкулезный комплекс |

| Плевриты |

| Пневмокониозы |

| Пневмосклероз |

| Пневмоцитоз |

| Подострый диссеминированный туберкулез легких |

| поражение газами промышленного происхождения |

| Поражение легких вследствие побочного действия лекарственных препаратов |

| поражение легких при диффузных болезнях соединительной ткани |

| Поражение легких при болезнях крови |

| Поражение легких при гистиоцитозе |

| Поражение легких при дефеците а 1- антитрипсина |

| поражение легких при лимфогранулематозе |

| Поражение легких при синдроме марфана |

| Поражение легких при синдроме Стивенса-Джононса |

| Поражения легких отравляющими веществами |

| Пороки развития легких |

| Простая Гипоплазия |

| Радиационные поражения легких |

| Рецидивирующий бронхит у детей |

| Саркаидоз органов дыхания |

| Секвестрация легкого |

| Синдром гудпасчера |

| Синдром Маклеода |

| Синдром Мендельсона |

| Синусит |

| Спонтанный пневмоторакс |

| Споротрихоз |

| Стафилококковые деструкции легких у детей |

| Стенозы и трахеи крупных бронхов |

| Стенозы и трахеи крупных бронхов |

| Стрептококковый фарингит |

| Сфеноидальный синусит (сфеноидит) |

| Токсоплазмоз |

| Трахеальный бронх |

| Трахеит |

| Трахеобронхомегалия |

| Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) |

| Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (бронхоадениты) |

| Туберкулез бронхов, трахеи, верхних дыхательных путей |

| Туберкулез гортани |

| Туберкулез легких |

| Туберкулез полости рта, миндалин и языка |

| Туберкулезная интоксикация у детей и подростков |

| Туберкулезный плеврит |

| Туберкулема легких |

| Фарингит |

| Фиброзно-кавернозный туберкулез |

| Фронтит (острый фронтальный синусит) |

| Хроническая пневмония |

| Хроническая пневмония у детей |

| Хронический абсцесс легких |

| Хронический бронхит |

| Хронический гематогенно-диссеминированный туберкулез легких |

| Хроническое легочное сердце |

| Цирротический туберкулез легких |

| Шистосомозы |

| Экзогенный аллергический альвеолит |

| Эмфизема легких |

| Эпиглоттит |

| Этмоидальный синусит (этмоидит) |

Какие анализы придётся сдавать при подозрении на гидроторакс.

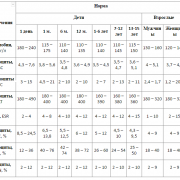

1. Общий анализ крови:

обычно не имеет диагностической значимости при гидротораксе, так как изменения в нём при грудной водянке, как правило, не наблюдаются. При заболеваниях почек, вызвавших грудную водянку, возможно наличие анемии, повышение СОЭ.

2. Общий анализ мочи:

отражает характерные изменения при гидротораксе, вызванном заболеваниями почек вследствие нарушения их функции: массивная протеинурия (выделение белка с мочой), наличие в моче цилиндров, эритроцитов, лейкоцитов, повышенная относительная плотность мочи.

3. Биохимический анализ крови:

может отражать изменения, вызванные нарушеним функции почек (гипопротеинемия – снижение содержания в плазме крови белка; повышение содержания азотистых шлаков) или печени (повышение прямого и непрямого билирубина, гипопротеинемия, повышение аланинаминотрансферазы и другие).

4. Общий анализ

полученной при плевральной пункции жидкости из плевральной полости при гидротораксе соответствует транссудату: жидкость прозрачна, светло-жёлтого или светло-зеленоватого цвета, в некоторых случаях может содержать кровянистую примесь, имеет щелочную реакцию, содержание белка в ней не превышает 2-3% (20-30 г/л), относительная плотность не более 1,015.

5. Проба Ривольты (Ривольта)

– качественная реакция на белок, применяемая с целью отличить транссудат от экссудата. В раствор уксусной кислоты лаборант добавляет 1-2 капли исследуемой жидкости из плевральной полости. В кислой среде растворённый белок денатурируется и выпадает в осадок. Если падающая капля образует помутнение в виде белого облачка, опускающегося на дно пробирки, проба положительная, соответственно, исследуемая жидкость является экссудатом с содержанием белка более 3%. Капля транссудата помутнения не образует.

6. Цитологическое исследование

эвакуированной при плевральной пункции жидкости позволяет исключить экксудативный плеврит опухолевого происхождения. Для этого полученную при пункции жидкость центрифугируют и из осадка готовят цитологические препараты (мазки), которые затем окрашивают по методу Романовского – Гимзы. Готовые прпараты врач-цитолог исследует под микроскопом. При гидротораксе опухолевых клеток в мазке нет, но могут обнаруживаться клетки мезотелия, выстилающего изнутри плевральную полость.

7. Бактериологическое исследование

жидкости проводят для исключения туберкулёзного плеврита. Производят посев жидкости, полученной из плевральной полости, на искусственные питательные среды с последующей оценкой результатов.

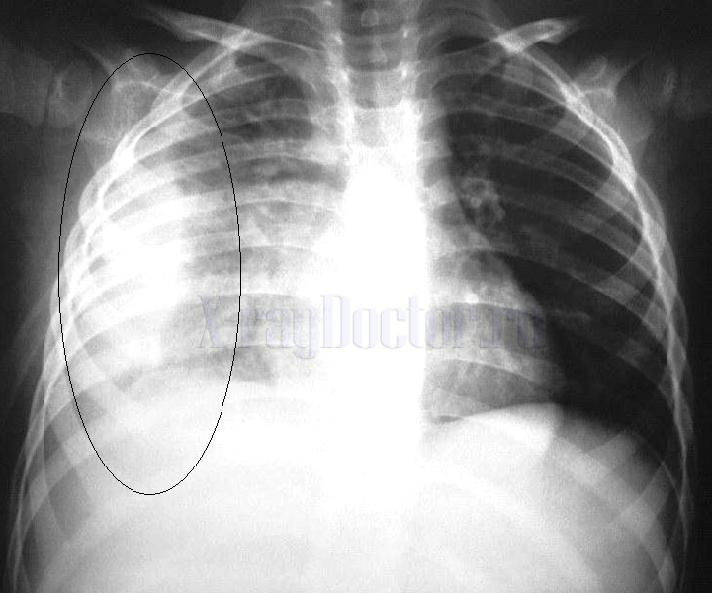

Гидроторакс: признаки на рентгенограммах

В зависимости от объема, локализации жидкости, а также наличия воздуха в грудной полости гидроторакс на рентгенограммах может выглядеть по-разному. Наиболее характерный, «классический» признак гидроторакса на снимке в прямой проекции (обязательно выполненной в положении пациента стоя) – затемнение средней интенсивности с наклонной верхней границей, наружный край которого находится выше внутреннего – такая граница обусловлена более низким (по сравнению с атмосферным) давлением в плевральной полости и свидетельствует об отсутствии газа в ней. При наличии газа в грудной полости граница затемнения становится прямой (горизонтальной).

На рентгенограммах жидкость в грудной полости отмечена стрелками (по верхней границе). Слева – в прямой проекции тень имеет наклонную верхнюю границу, наружный край которой располагается выше, что свидетельствует об отсутствии воздуха в грудной полости.

Данные рентгенограммы также демонстрируют левосторонний гидроторакс у другого пациента – видно затемнение с наклонной границей слева в нижних отделах.

Если жидкость локализована в области переднего (либо латерального) реберно-диафрагмального синуса (или в обоих синусах), граница затемнения будет четкой. В случаях, когда жидкость находится сзади, на рентгенограммах граница затемнения «расплывается», становится нечеткой – в этом случае необходим снимок в боковой проекции, чтобы дифференцировать гидроторакс с пневмонической инфильтрацией легкого, а также достоверно указать хирургам на его локализацию. К сожалению, определить объем жидкости на рентгенограммах можно только приблизительно – точность не превышает плюс-минус 500 мл (в идеальных случаях). Для более точного определения объема рекомендуется проведение КТ.

На рентгенограмме четко не визуализируется правый латеральный реберно-диафрагмальный синус, контур купола диафрагмы с правой стороны нечеткий – данное состояние может быть обусловлено как правосторонним гидротораксом, так и пневмонией. Здесь необходимо выполнить снимок в боковой проекции и КТ грудной клетки.

Гидроторакс большого объема правосторонней локализации

Эти снимки демонстрируют динамику левостороннего гидроторакса у пациента до (левое изображение) и после лечения (правое изображение)

Обратите внимание, как сместилась вниз граница затемнения с левой стороны – тем не менее, жидкость в грудной клетке все еще остается

На рентгенограммах – признаки гидроторакса большого объема с правой стороны. Четко визуализируется тень с наклонной верхней границей (отмечена стрелками). Можно предположить, что объем жидкости внутри грудной клетки больше 1,5 литров.

Средний гидроторакс справа: видна тень с практически горизонтальной границей на снимке в прямой проекции (слева)

Рентгенограммы, демонстрирующие гидропневмоторакс: на изображении слева стрелками желтого цвета отмечен уровень жидкости в грудной полости, стрелками зеленого цвета – край поджатого легкого, цифрой 1 – воздух в грудной полости.

Лечение гидроторакса

Лечение при гидротораксе сводится к терапевтическим мероприятиям и плевральной пункции.Терапевтические мероприятия направлены на лечение основного заболевания, вызвавшего развитие гидроторакса.

Так при гидротораксе, обусловленном наличием у больного сердечной недостаточности , рекомендуют больному оптимизацию режима труда и отдыха, исключение психоэмоциональных стрессовых состояний, нормализацию сна. Назначают диету № 10 или № 10а с ограничением приёма воды и поваренной соли, а само питание должно быть дробным (до 5-6 раз в день с употреблением за один приём небольшого количества пищи). Медикаментозное лечение может быть направлено на усиление сниженной сократительной способности миокарда (назначают сердечные гликозиды, стимуляторы β-адренорецепторов, ингибиторы фофодиэстеразы), выведение излишнего количества жидкости из организма назначением мочегонных препаратов (ингибиторы карбоангидразы, «петлевые», тиазидовые и тиазидоподобные, калийсберегающие диуретики), уменьшение нагрузки на левый желудочек сердца (периферические венозные, артериальные и смешанные сосудорасширяющие средства, ингибиторы АПФ).

При развитии гидроторакса, который обусловлен заболеваниями почек , сопровождающимися развитием нефротического синдрома (гломерулнефрит , амилоидоз почек), рекомендуют постельный режим, соблюдение которого способствует увеличению выработки мочи, назначают диету № 7 со строгим ограничением приёма поваренной соли (вплоть до полного исключения при выраженном отёчном синдроме) и контролем объёма выпитой жидкости, который не должен превышать более чем на 200-300 мл объём выделенной за сутки мочи. Проводят коррекцию нарушений белкового обмена, для чего обеспечивают оптимальное содержание белка в пище, назначают средства, способствующие уменьшению потерь белка с мочой (ингибиторы АПФ), при необходимость переливают 20% раствор альбумина (по 100-150 мл 1 раз в 2-3 дня курсом до 5-6 вливаний); назначают мочегонные средства (тиазидовые, «петлевые», калийсберегающие диуретики).

В случае развития гидроторакса при циррозе печени ограничивают количество выпиваемой жидкости до 1,5 литров в сутки и поваренной соли (диета № 7), количество белка в суточном рационе должно составлять не менее 70-80 г. При необходимости назначают мочегонные препараты.

При значительном скоплении жидкости в плевральной полости, приводящем к сдавлению лёгких и развитию дыхательной недостаточности, прибегают к плевральной пункции

с медленным удалением транссудата из плевральной полости. Эта лечебная манипуляция является одновременно и диагностической, так как характер полученной жидкости и результаты её лабораторного исследования позволяют отличить гидроторакс от экссудативного плеврита, гемоторакса, эмпиемы плевры.

Плевральную пункцию производят в положении больного сидя с опорой на руки перед собой под местной анестезией, как правило, в наиболее низкой точке плевральной полости. Используется специальная длинная и толстая пункционная игла. Типичным местом для пункции является восьмое межреберье по задней поверхности грудной клетки. В области прокола тонкой иглой послойно вводят в мягкие ткани 0,5 раствор новокаина, объёмом 10-15 мл, после чего врач вводит в плевральную полость пункционную иглу, через которую медленно отсасывает жидкость. Рекомендуется одновременно удалять не более 1,5 литров жидкости, так как эвакуация большего количества может вызвать быстрое смещение органов средостения и падение артериального давления. После удаления иглы место прокола заклеивается стерильной повязкой.

Освобождение плевральной полости от транссудата приводит к облегчению дыхания и способствует нормализации кровообращения. Плевральная пункция считается относительно несложной манипуляцией, не требующей от пациента никакой предварительной подготовки и не накладывающей каких-либо существенных ограничений на него после её проведения. На следующий день после пункции обязательно выполнение контрольной рентгенографии лёгких для исключения возможных осложнений плевральной пункции (пневмоторакс вследствие прокола лёгкого). При рецидивирующем характере гидроторакса по показаниям прибегают к повторным пункциям плевральной полости, иногда неоднократным.

Схематическое изображение плевральной пункции: 1 – левое лёгкое, поджатое жидкостью в плевральной полости; 2 – свободная жидкость в левой плевральной полости; 3 – резервуар для сбора отсасываемой из плевральной полости жидкости.

Лечение гидроторакса легких

Терапия направлена на устранение угрожающего для жизни состояния, путем проведения плевральной пункции и откачивания патологически большого объема жидкости. Дальнейшее лечение направлено на устранение основного заболевания, спровоцировавшего гидроторакс. Комплексная медикаментозная терапия и изменение образа жизни помогут избавиться от симптомов патологии.

Медикаментозная терапия

При лечении основного заболевания и последствий гидроторакса используют такие группы лекарств, как:

- Антибиотики – назначаются после пункции для снижения риска развития воспалительного процесса.

- Диуретики – способствуют снижению отечности и задержке жидкости в организме, нормализуя артериальное давление.

- Гормональные препараты – нормализуют работу эндокринной системы.

- Симптоматическое лечение – назначают лекарства, которые помогают убрать тревожность, наладить сон, возобновить аппетит и устранить болезненные ощущения. Прибегают к помощи комплексных анальгетиков, седативных препаратов, гепатопротекторов.

В комплексной терапии важно, чтобы все лекарства сочетались между собой и не провоцировали развитие побочных реакций, поэтому разработкой медикаментозного лечения занимается исключительно врач. Диуретики способствуют снижению отечности

Диуретики способствуют снижению отечности

Пункция

Процедура предполагает прокол грудной клетки и наружного слоя плевры для дальнейшего откачивания жидкости. Процедура производится под местным обезболиванием. Больной находится в вертикальном положении, сидя на кушетке и опираясь руками на стол.

Если во время забора жидкости обнаружено, что она содержит примеси и сгустки, может потребоваться установка дренажа. Для этого делается небольшой разрез, в который вводят дренажную трубку. Ее диаметр позволяет выводить более крупные формирования жидкости.

Для дренирования используют более глубокое обезболивание, так как затрагивание нервных окончаний грудной клетки провоцирует сильную боль. После завершения манипуляции место прокола обрабатывают антисептиком, накладывая стерильную повязку.

Результат пункции оценивают с помощью рентгенографии, сравнивая снимки до процедуры и после нее. Постоянный контроль позволяет просматривать патологию в динамике, определив, насколько быстро жидкость скапливается в плевральной полости и что этому может предшествовать.

Народная медицина

Нетрадиционные методы лечения гидроторакса, особенно острой формы, не используются. Снять дополнительные симптомы отечности, тревожность и расстройство пищеварительного тракта помогут такие рецепты:

- Чай из ромашки, мяты и чабреца – на стакан кипятка берут по 0,5 чайной ложки всех трав и принимают перед сном.

- Клюквенный морс – способствует снижению отечности.

- Отвар из шиповника и малины – выводят лишнюю жидкость из организма.

Данные рецепты можно воспринимать как вспомогательный элемент в комплексном лечении. Они способствуют устранению дополнительных симптомов и нормализуют вывод лишней жидкости из организма.

Клюквенный морс способствует снижению отечности

Более поздние симптомы

Если на начальном этапе процесса патология не будет выявлена, количество транссудата в плевральной полости увеличится, а это усилит симптомы. Появится:

- Быстрая утомляемость в течение дня даже при полноценном ночном сне.

- Усиливающаяся одышка. Она наблюдается даже в состоянии покоя.

- Чувство распирания и давления в животе и грудине.

- Частые приступы тошноты, они довольно часто заканчиваются рвотой.

Во время осмотра пациента на этой стадии гидроторакса легкого врач может заметить следующие признаки:

- промежутки между ребрами становятся более сглаженными или вовсе выпирают;

- при дыхании одна сторона грудной клетки отстает в движении (это происходит в том случае, если гидроторакс развивается только с одной стороны);

- выпячивание брюшины в области пупка, изменение формы и вздутие брюшной стенки.

Для получения более точной картины болезни врач при осмотре может попросить пациента принять разные положения тела. Так, когда он сидит, брюшина свисает, а если больной лежит на спине, живот растекается и становится плоским. Особенно часто такое состояние вызывает двухсторонний гидроторакс легких.

Наличие таких симптомов значительно осложняет жизнь человеку, поэтому, кроме всего вышеперечисленного, пациенты с подобным диагнозом раздражительны, страдают расстройством сна и аппетита.

Гидроторакс – причины

Справочно.

Этиологический фактор гидроторакса легких всегда связан с изменениями равновесия двух сил – удерживающих и вытесняющих жидкую часть крови или лимфы из сосудистого русла.

К силам, удерживающим жидкость относится онкотическое давление. Оно регулируется количеством белков, чем больше белка – тем больше онкотическое давление, тем больше жидкости в сосудах.

В противовес этому действует гидростатическое давление. Оно выталкивает жидкость из русла. Чем оно больше, тем меньше жидкости в сосудах и больше в тканях. В норме две силы уравновешивают друг друга, обеспечивая в одних местах отток воды, в других – приток, в-третьих – стаз.

Справочно.

Гидроторакс образовывается при уменьшении онкотического давления в сосудах, питающих плевру и легкие, или при увеличении гидростатического давления. При этом увеличивается проницаемость сосудистого русла и жидкость диффундирует в плевральную полость.

Транссудат следует отличать от крови, лимфы и экссудата. Транссудат – это жидкость без примесей, ее накопление называется гидротораксом. Экссудат – воспалительная жидкость, как правило, содержит гной и приводит к эмпиеме плевры.

Лимфа – содержимое лимфатических сосудов – приводит к хилотораксу, кровь – к гемотораксу.

Внимание.

Транссудат в плевре является следствием заболеваний разных органов и систем

Заболевания, приводящие к гидротораксу

К накоплению жидкости в плевре могут привести следующие патологические состояния:

- Сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. При этом заболевании сердце не способно адекватно перекачивать кровь из венозного русла в артериальное, из малого круга – в большой. Таким образом возникает застой, который повышает гидростатическое давление в сосудах и способствует выходу жидкости в ткани.

- Декомпенсированная почечная недостаточность. В этом случае гидростатическое давление повышается вследствие уменьшения выведения воды почками. При этом белок, наоборот, выводится в больших количествах, что снижает онкотическое давление.

- Печеночная недостаточность. Большая часть белковых фракций крови, а именно альбумины, синтезируются печенью. При ее заболеваниях с нарушением белоксинтезирующей функции, онкотическое давление крови снижается. Жидкость покидает сосудистое русло.

- Уменьшение поступления белков с пищей. Редкая патология, приводящая к отекам во всем теле и общей дистрофии. Встречается у детей, чаще всего африканских, и носит название Квашиоркор. У взрослых может встречаться при недостатке ферментов поджелудочной железы, которые способствуют поступлению белка в организм.

- Злокачественные новообразования. Приводят к гидротораксу по двум причинам. Во-первых, метастатические поражения лимфатических узлов приводят к повышению давления лимфы и выходу ее жидкой части. Во-вторых, опухоли поглощают большое количество белка, уменьшая онкотическое давление крови.

Важные аспекты лечения

При лечении гидроторакса легких необходимо соблюдать и все предписания врача. Так, на скорость выздоровления влияет сразу несколько аспектов.

Контроль рациона. Питание при такой патологии играет немаловажную роль. Пациент должен отказаться от следующих продуктов:

- соленая пища;

- жареные, жирные и копченые блюда;

- алкогольная продукция;

- кофе;

- большое количество жидкости.

При осложнениях крайне важно соблюдать постельный режим. В этом случае нагрузка на организм значительно сократится, и выздоровление будет идти быстрыми темпами

По этой же причине нужно добиться стабильного эмоционального фона. Надо избегать стрессовых ситуаций и перенапряжения.